【連絡】

令和6年度 学校の様子

6年生を送る会④(全校)

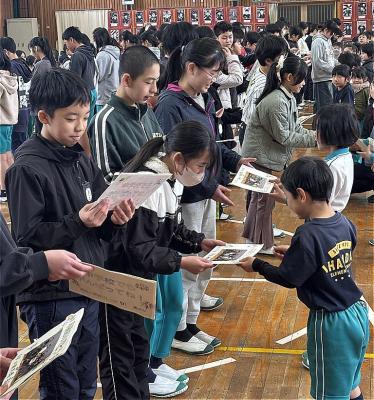

そして、フレンド班で制作したプレゼントが1年生から6年生に渡されました。大切そうに受け取り、早速目を通す姿が見られました。最後は、6年生代表のお礼の言葉と、全校への思いを込めた「明日の空へ」の合唱。すてきな歌声が在校生の心に響きました。フィナーレは「ありがとうのうた」。全校で歌うことができる最後の機会です。花田っ子全員の心が一つになった優しく、温かな歌声が体育館に響き渡りました。

今年も心に残るすばらしい「6年生を送る会」になりました。このような会を開くことができる花田っ子は、本当にすてきだなと思いました。6年生の皆さん、花田小学校で過ごせる一日一日を大切にしてくださいね。5年生の皆さん、司会や挨拶などの役割だけではなく、10曲余りのBGMの選曲、照明の当て方などまでよく工夫し、会を盛り上げました。学校の新しいリーダーとして仲間とよく協力し、やり遂げました。見事なリーダーシップでした。

6年生を送る会③(全校)

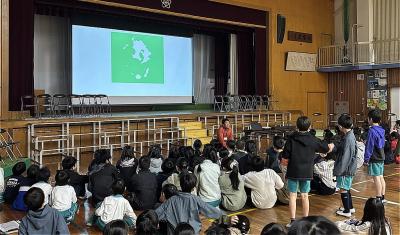

続いて4年生。都道府県クイズです。最後の問題の答えは「松平(県)ではなく(健)!」そして、あの音楽が流れます。全校で「マツケンサンバ」を楽しく踊りました。最後は、5年生制作の「思い出のアルバム」の上映です。その中で、お世話になった先生方からのメッセージも紹介されました。懐かしい自分や友達の姿を見つけながら6年間を振り返りました。メッセージを送ってくださった先生方、ありがとうございました。6年生はとても喜んでいました。

6年生を送る会②(全校)

続いて、2年生 VS 6年生の「九九バトル」です。ただし、回答する場所までは二人三脚で移動します。対決中は、5年生がフラッグダンスで盛り上げます。結果は二人三脚の練習量の差で2年生が勝利!さすが6年生。2年生に花をもたせてくれました。次は、ペア学年として交流を重ねてきた1年生から「ゆうきのうた」のプレゼント。「ありがとう」の思いを込めて一生懸命に歌いました。温かな笑顔、優しいまなざしで見つめる6年生の表情が印象的でした。

6年生を送る会①(全校)

2月28日(金)2・3時間目 全校で6年生を送る会を開きました。1~5年生一人一人が、6年生への感謝、これからへの応援などの思いを、すてきな会を創り上げました。運営は5年生。すばらしいリーダーシップを発揮しました。まずはオープニング。5年生代表の挨拶の後は、いよいよ6年生の入場です。一人一人の名前と6年間の思い出や将来の夢などが紹介される中、入場します。入場後は各学年からお祝い、感謝のパフォーマンスです。トップバッターは3年生。思い出クイズのシンキングタイム中にはダンスパフォーマンスもあり、3年生らしい元気で楽しい出し物でした。

1年生あいさつ隊(有志)

2月中旬から、生活委員会の活動とは別に、1年生有志が自分たちでグループをつくり、「あいさつを いっぱいにしよう。あと えがお」と書かれたメッセージをもって、毎朝、自主的にあいさつ運動をしています。あまりにもうれしかったので一緒について回ると、南校舎・北校舎の全教室を二回り。教室入り口から元気な気持ちよいあいさつをして回っています。2月19日には、生活委員のお姉さんたちと廊下でばったり出会い、一緒になって活動していました。高学年のよい姿が手本となって、活動が広がっています。元気なあいさつ、輝く笑顔で学校の一日がスタートしています。1年生のあいさつ隊の皆さん、これからも活動を続けてくださいね。その行動力は、とてもすてきです。

羽根井小学校との交流会(6年)

2月18日(火)羽根井小学校を会場にして、花田・羽根井小の6年生が、ドッジボールや小グループでの自己紹介・お話タイムを通して楽しく交流しました。昨年度に続き、2回目の交流会です。交流を通してすぐに打ち解け、お互いを知り合う機会になりました。運営をしてくれた羽根井小学校の代表の皆さん、ありがとうございました。

豊橋市多米民俗資料収蔵室の見学(3年)

2月14日(金)3年生が市電を上手に利用し、豊橋市多米民俗資料収蔵室の見学に出かけました。この収蔵室は、現在市内に唯一残る木造校舎である旧多米小学校の校舎を利用しています。ここには市内や東三河地区の民俗資料が収蔵されています。「養蚕・戦争」「製糸」「生活」「漁業」「農業・林業」の5つのテーマに分かれた部屋を、3年生は意欲的に見学して回り、昔の道具や衣類などからくらしの様子を想像したり、昔のくらしの様子のお話を聴いたりして学びを深めました。

感謝の会 パート2(運営委員)

2月上旬から中旬にかけて、運営委員会メンバーが、感謝の会当日に参加できなかった皆さんに感謝の言葉と、花田っ子のお礼の手紙をおくりました。いつも花田っ子の安全や教育活動を支えてくださっている、交通安全指導員さん、給食従業員さん、図書館ボランティアの皆さん、学校図書館司書さん、ありがとうございます。これからも、よろしくお願いします。

2.10 卒業までのカウントダウンカレンダー(6年)

2月10日、6年生の教室に入って目にしたカウントダウンカレンダー。仲間へのメッセージに思いが込められていて、すてきだなと思いました。一日一日を大切に過ごしてくださいね。「2」を「ハート」に。工夫しましたね。

サイエンス・ライブショウ(6年)

2月10日(月)、6年生が「光のひみつを科学し、地球環境を考えよう」をテーマにした出前講座「サイエンス・ライブショウ」で学習しました。「光を当てるとできる影は黒色ではないの?」「目に見えない模様や文字が光で見えるようになったり、異なる色に見えたりするんだ」など、現象の科学的根拠の説明を聴き、納得したり驚いたりしながら、さまざまな実験を通して楽しく学びました。また、エジソンやアインシュタインの言葉から「失敗を恐れず、挑戦することの大切さ」を教えていただいたり、地球環境を守っていく必要性や大切さを深く考えたりする機会となりました。講座を開いていいただいた講師とアシスタントの方に感謝申し上げます。

愛知県豊橋市

西羽田町247

TEL

0532-31-4517

FAX

0532-34-1688

hanada-e

@toyohashi.ed.jp