平成28年施設隣接型小中一貫校「前芝学校」開校。本年度で10年目となります。

行事・日々の様子(R7)

「おとどけコンサート」でマリンバの演奏に感動しました!

12月18日(木)に、穂の国とよはし劇場PLATが主催する「おとどけコンサート」を前芝中学校の躍進館で行いました。今回は、東三河出身のアーティスト佐藤美玖さん、島岡里梨香さんのお二人が来校され、マリンバを含む様々な打楽器の演奏を「おとどけ」してくださいました。本物の音楽に触れる機会はなかなかないので、子どもたちは前のめりで演奏に聴き入っていました。

3年生の子どもたちの振り返りがとても素敵な内容ばかりだったので、振り返りを紹介させてください。

〇内側に響いてくるような木の音色がすごく素敵だと思いました。マレット(ばち)の違いで、同じところを打っても音の感じが違っておもしろいと思いました。両手でマレットを4本持ってすごく速いスピードで打っていてすごいと思ったし、何より楽しそうだと思いました。また、日常に潜む打楽器を使った演奏もとても素敵でした。幼児用のおもちゃの演奏では、一つのものでこんなにいろいろな音が出せることに驚いたし、演奏用の楽譜があることにも驚きました。演奏会などに行っていろいろな音に触れたいと思いました。

〇一つ一つのマレットの個性をうまく組み合わせて使っているのがとてもすごいなと思いました。

〇マリンバの演奏を通して、打楽器やその他の楽器に興味がもてました。コンサートでは、オルガン、ギター、ドラムなどの有名な楽器ではなく、幼児のおもちゃや日用品を活用した面白い楽器がたくさんあり、耳で聴いても、目で見ても楽しい演奏でした。

〇足踏みだったりピコピコハンマーだったり、身近なものでこんな素敵なパーカッションができるのかと感動しました。いろんな音色が聞こえて、それに感情があるかのように生き生きとした演奏がすごく印象的でした。今まで音楽といったらピアノかギターを思い浮かべていたけれど、音楽はそれ以上に壮大なものだなと思いました。

〇演奏が始まった瞬間、背中がゾクッとするような、体にしみる感覚があり、すごく聞いていて感動しました。マリンバの音色はとても心地よく、ずっと聞いていたいと思いました。最後の3曲メドレーでは、常人にはできないような速度で打っていて、かっこよかったです。

〇今回学んだことがあります。最初は嫌だと思っていたり、まったくわからないことがあったりしても、やってみたら熱中できるかもしれないということです。「やって後悔」より、「やらずに後悔」のほうが将来引きずってしまうので、いろいろ挑戦できる今だからこそ苦手を克服したり、新しいことを知ったりすることの大切さを学びました。

学年レクレーションを行いました。(1年)

12月17日(水)の5・6時間目に「学級全体で話ができる雰囲気を作りたい」という思いをこめて1年生が学年レクレーションを行いました。11月の下旬から代表者会が昼放課に集まり、「Winter Sports Festival」と銘打って企画をしてくれました。

「みんなにどんなふうに話したら伝わるのか」「みんなに喜んでもらうためには?」と話し合いをするなかで、「運動会のようにしおりを作ろう」と、心を込めてしおり(プログラム)まで作ってくれました。

当日は「借り人競争」「ドッチボール」「どろけい」「リレー」の4種目を行いました。ドッチボールでは、「1回もボールを触ってない人は生き残りに入れない」というルールをつくったことで、ボールを取るのが得意な子が、まだ投げていない子に「投げていいよ」と渡す場面も見られまし。本当に優しい生徒ばかりで、心がほっこりします。

みんなが全力で楽しんでいる雰囲気は和やかで、とてもよいものでした。どの競技も「またやりたい」という声がみんなからあがるほど、代表者会の企画は大成功でした!!代表者会の皆さん、お疲れさまでした。そして、ありがとうございました。

東南アジアの洪水募金を行っています。(生徒会)

12月17日(水)これまでに生徒たちはアジアの国々の調べ学習や文化交流をしてきましたが、同じアジアの国でサイクロンによる洪水や大規模な地滑り、土砂災害、河川の氾濫などによって大きな被害が出ていることを知り、生徒会執行部が募金活動を行うことにしました。

お昼の放送で生徒会長が全校生徒に呼びかけましたが、今日は思うほど募金が集まりませんでした。生徒会長から、2回目のお願いの呼びかけを行いたいという申し出があり、お昼の放送で再度募金の協力について熱く語ってくれました。また昼放課には、生徒会長と「どうたくん」の二人で各教室や職員室で募金の呼びかけを行ったり、授業後には小学校の職員室にも出向き、直接先生がたに協力を呼びかけてくれました。

募金活動は、今日12月17日(水)から12月19日(金)までの3日間です。執行部だよりには、「ぼくたちにできることは募金くらいしかありませんが、アジアの人々を助けるためにぜひご協力をお願いします」という生徒会長の言葉がありましたが、できることをやろうとする生徒の思いを大切にしたいと思います。保護者の皆様もこの活動にご賛同いただけましたら、ぜひお子さんを通じてご協力をお願いいたします。

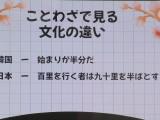

アジアの国々と文化交流を行いました。(第2弾)

12月17日(水)今日は、先日の文化交流の様子の続きをお伝えします。

2年生の発表のあと、講師の先生が準備してきてくださったパワーポイント等の映像や音楽の資料を使って自分の国の様々な文化について教えていただきました。その国の学校事情、伝統文化(音楽やダンス)、貨幣、食文化など、子どもたちは初めて知ることばかりで、真剣な表情で講師の先生の話に耳を傾けていました。その後、質問や感想を交流して、あっという間の45分間が終わってしまいました。

講師の先生方は口々に「真剣に子どもたちが話を聞いてくれてうれしかった」「英語の発表が上手でした」「もっと時間が欲しかった」などの感想を述べてくれました。これは異文化について興味関心を高めるきっかけにすぎません。今後、ニュースや日常生活の中で、これまでよりも少しでも外国のことにも目を向ける時間が増えてくれたらよいです。

振り返りの一部を紹介します。今回は、インドネシアと韓国の振り返りと写真です。

【インドネシア】

〇同じアジアでも文化や自然が全然違うのは驚きました。実際にインドネシアに行ってみたいと好奇心がわいてきました。

〇インドネシアは島の一つ一つに特色や文化などの違いがあっておもしろいと思いました。

〇私たちが住んでいる日本と違い、食文化、民族文化も多種多様でとても興味深く思いました。一番驚いたのは、少し前までバナナを生で食べなかったことです。お話がとてもおもしろく、1回インドネシアへ行ってみたいと思いました。

【韓国】

〇韓国のことをあまり知らなかったので、韓国の食文化や現代文化などを学ぶことができてよかったです。中学生は、日本と違い、受験でのプレッシャーやストレスが多いことを知りました。

〇韓国のかたに直接会って話をすることが初めてでしたが、調べていても出てこないもっと深い部分を知ることができました。受験に国も動くと知って、プレッシャーがどれほどのものなのか想像したくてもできないほどだと感じました。こんなに近くの国で文化も似ているところがあるのに、全く違うところもあって不思議だと思いました。

〇流行に敏感な国だけあって、小中学生も美容に気をつかっていることに驚きました。

学級目標の振り返りを行いました。(1・3年学級会)

12月16日(火)の1時間目に1・3年生は、2学期の学級目標の振り返りの学級会を行いました。1学期にも振り返りを行い、その際に出た課題をもとに2学期にがんばることを決め、それに向かって学級でがんばってきました。1年生は、2学期の中間にも振り返りを行っています。この活動の目的は、自分の意見を伝えたり、人の意見を聞くことで学級としての課題に気づき、学級で取り組むべきこと、それを達成するために自分がすべきことを考え実行しようとしたりする意欲を高めることです。

ワークシートにはしっかりと自分の意見が書かれ、自分の思いを学級会の中で伝える姿がありました。それぞれの学年の級長に今日の学級会の振り返りを書いてもらいました。

【1年級長】学級目標達成度:1学期:55%→2学期中間61%→今回58%

今回の学級会では一人一人が発言でき、実りのある学級会になったと思います。今回の学級会では全員意見を言えて、これからもみんなが意見を言えるクラスにしてきたいです。また、級長として、学級目標である「虹」に近づけていきたいと思いました。

【3年級長】学級目標達成度:1学期78%→2学期82%

今回の学級会を通して、クラスの方針を改めて確認することができました。「放課中での勉強の仕方」「授業と放課でのメリハリ」といった学習面だけでなく、「あいさつを自分から積極的に」「行事で自分の個性を出す」といったところまで幅広く確認できました。今回の時間で確認したことをクラス全体で意識して生活していくだけでなく、学校や地域にも貢献したいと思います。

アジアの国々と文化交流を行いました。

12月15日(月)の5時間目にアジアの国との文化交流を行いました。中国、フィリピン、ベトナム、インドンネシア、韓国の5つの国のかたがたを講師に迎え、1時間交流しました。2年生が中心となって、司会進行を務めたり、日本や前芝校区の紹介をしたりしました。チームリーダーの2年生の中には、休み中に台本(シナリオ)を考えてくれていた生徒もいて、自分だけでなくみんなで紹介できるようにチームの中の役割分担までしてくれていました。パワーポイントで資料も作成してくれていて、本当に頼もしい2年生です。司会を任せたサブリーダーの2年生も、アドリブを織り交ぜて文化交流を盛り上げてくれました。また、各教室では、歓迎のメッセージも黒板に書かれていて、それも子どもたちが主体的に取り組んであると聞き、中学生の可能性をさらに感じることができました。

各国の文化交流の様子は後日お知らせします。

修学旅行のまとめの発表会を行いました。(3年総合的な学習の時間)

12月12日(金)今日の5・6時間目の総合的な学習の時間に3年生が修学旅行のまとめを一人一人発表しました。パワーポイントを使って、3日間の見学場所や3日間で学んだことなどを写真資料を使って上手にまとめていました。中には、クイズを入れて聞いている人の興味をひいている生徒もいました。東京や横浜のよさや特徴に気づいただけでなく、前芝のよさにも気づいたという感想も多くありました。一度外へ出て、外から地元を見るということも大切なことのようですね。

続きは、12月19日(金)の5時間目に行う予定です。

アジア・アジアパラリンピック愛知大会に向けて、調べ学習をすすめています。(1・2年)

今週8日(月)からアジア・アジアパラリンピック大会に向けての学習を始めました。8日(月)には、大会の目的や競技について、9日(火)には、大会に参加する国の紹介についてのビデオ教材を視聴しました。そして、10日(水)から12日(金)の3日間で、15日(月)に来校されるアジアの5つの国についての調べ学習を行います。来校される講師のかたは、中国、韓国、フィリピン、ベトナム、インドネシアの5か国です。距離は近くても知らないことの多いアジアの国です。

この文化交流を通して、異文化理解を深めるだけでなく、視野を広げたり、新しいものの見方を養ったりしてくれるとうれしいです。前芝校区の紹介も日本語と英語で行うので、前芝の魅力についても再発見・再確認してほしいです。楽しい交流会になるように、2年生が準備をがんばってくれています。

技術・家庭の授業が2時間連続でありました。(1・2年)

12月9日(火)の2・3時間目に1年生は技術を、2年生は家庭科の授業を2時間連続で行いました。

1年生の技術は、本立ての作業がかなり進んでいました。組み立てに入っている生徒もたくさんいました。ほとんどの生徒が部品を切り終わっていました。工具や専用の機械も上手に使いこなしていました。

2年生の家庭科は、今年3回目の調理実習です。魚(ムニエル)、肉(ハンバーグ)と続いて、今回は野菜の調理で、お雑煮をつくりました。具は、野菜のほかに2種類のたんぱく質を入れることが決まっていて、班ごとに鶏肉、豚肉、かまぼこ、油揚げなどを入れていて、中には牛肉や鯛などを入れている班もありました。かまぼこで顔やキャラクターを作ったり、花型の人参を包丁で上手に切ったりしていました。煮干しでだしをとって、しょう油と少しの塩だけの味付けでしたが、野菜や肉、魚などから「だし」が出ていて、おいしいと口々に言っていました。今年のお正月には、ぜひ家でもお雑煮づくりにチャレンジしてみてください。

喜寿苑のかたにお礼の手紙を渡しました。

11月26日(水)の喜寿苑での福祉体験学習後には、学んだことをまとめたり、喜寿苑のかたにお礼の手紙を書いたりしました。お礼の手紙には、高齢者のかたに対してどう接するとよいのか、言葉のかけ方や接し方などについてたくさん書かれていました。また、それを施設のかたのおかげで学ぶことができたという感謝の気持ちも綴られていました。

手紙を読んでいて、とても感心したことがあります。それは、一人一人の手紙の文字が本当に丁寧で、心を込めて書いたことが伝わってきました。人としてとても大切なことが身についていて、目を通していて1年生の優しさに心が温まりました。これからもそういう気持ちを大切にしていってください。

代表者の生徒が表紙と裏表紙のイラストをとても上手に、素敵に描いてくれました。(写真がなくてごめんなさい)また、別の代表生徒2名が、校長室で喜寿苑のかたに直接お手紙を届けました。喜寿苑のかたも、手紙を読んでとても喜んでくれました。「とてもうれしいです。施設のみんなで読ませてもらいますね」と伝えてくださいました。

現在、市内だけでなく、前芝中学校でもインフルエンザがはやっています。11日(木)に予定されていた全校集会は22日(月)に延期になりました。今週末は不要不急の外出は避け、うがい手洗いなど、感染予防にご留意いただきますよう、お願いいたします。冬休みまで残りわずかですので、みんなそろって元気に2学期の終業式を迎えられるとよいですね。

冬休みまで残り7日間となりました。今週は、15日(月)の5時間目にはアジア文化交流があります。16日(火)には、学級目標の振り返りのための学級会を行います。また、18日(水)には「おとどけコンサート」という東三河出身の音楽家によるマリンバ演奏を聴く会もあります。

愛知県豊橋市前芝町塩見1

TEL:0532-31-0507

FAX:0532-34-1681

Mail:maeshiba-j@toyohashi.ed.jp

こちらのQRコードからもご覧

いただけます。

【愛知県教育委員会公式X(旧Twitter)のお知らせ】

愛知県教育委員会では、公式X(旧Twitter)を運用しております。

県の教育施設やイベント情報等を随時発信しますので、ぜひご覧ください。

アカウント名

愛知県教育委員会@aichi_kyoiku