豊橋市立野依小学校 へ ようこそ

豊橋市立野依小学校 へ ようこそ 豊橋市立野依小学校 へ ようこそ

豊橋市立野依小学校 へ ようこそ令和6年度 学校日誌

令和6年度修了式を行いました

3月24日(月),令和6年度修了式を体育館で行いました。はじめに,校長先生から各学年代表児童に,1年間の学びの成果として修了証が手渡されました。そして,代表の5年生児童が,1年間の自身の成長や来年度に向けて抱負を立派に発表し,最後に校歌を元気よく歌って修了式を終えました。教室に戻った子どもたちは,担任の先生から通知表を一人一人手渡され,励ましの言葉をかけられていました。

本日をもって令和6年度の全ての教育課程が終わりました。1年間,本校の教育活動にご理解とご協力をいただきありがとうございました。校庭のモクレンは白い花を咲かせ,菜の花も間もなく見頃を迎えそうです。

大掃除に取り組みました

3月21日(金),1年間お世話になった教室や机などをきれいにするため,全校で大掃除に取り組みました。机の脚やロッカーの裏など,ふだんの掃除の時間だけでは,なかなか手が届かないところまできれいにすることができました。みなさんのおかげで,4月の始業式には,気持ちよく新しい教室に入ることができそうです。

6年生が巣立っていきました(第78回卒業証書授与式)

3月19日(水),第78回卒業証書授与式を行い,68名の子どもたちが野依小学校から巣立っていきました。卒業証書授与では,担任の先生から呼名されると,さわやかに,そして力強く返事をし,凛とした表情で卒業証書を受け取っていきました。卒業の歌「最後のチャイム」では,卒業生全員が心を合わせ,見事なハーモニーを響かせてくれました。式後,教室に戻った子どもたちは,友達や担任の先生との別れを惜しんでいました。

卒業生の皆さん。中学校でのますますの活躍を期待しています。

明日は卒業式

3月18日(火),4年生・5年生が明日の卒業式の準備に取り組みました。4年生は,体育館周辺や昇降口などの清掃,5年生は体育館の会場づくりや6年生の教室の飾りつけに取り組みました。子どもたちの活動の姿から,これまでお世話になった6年生への感謝の気持ちを込めて取り組んでいる様子がうかがえました。

寒の戻りがあり,やや寒い日になりそうですが,晴天が予想されています。校庭の河津桜は見ごろを迎え,花壇に植えた菜の花も小さな花をつけ始めました。さわやかな卒業式になることを願っています。

1・2年生が6年生の下校を見送りました

3月18日(火),明日の卒業式に参加しない1・2年生が,短縮授業で下校する6年生を,アーチをつくって送り出しました。1・2年生がつくるアーチを,背中をかがめ歩いていく6年生。1・2年生から感謝の言葉をかけられ照れくさそうにしている子もいましたが,春を感じる日差しを浴びながら笑顔で学校をあとにしました。1・2年生の皆さん,ありがとうございました。

3年生がトマト料理に挑戦しました

3月17日(月),3年生が本氣学習「すごいよ『農業王国 野より』」の総まとめとして,トマトを使った料理づくりに取り組みました。子どもたちは,和気あいあいと調理に取り組み,上手に焼けたピザをおいしくいただきました。学習を通して,野依校区のよさや地域の人の温かさにふれることができました。ご協力くださいました地域の皆様,ありがとうございました。

卒業式が近づいてきました

3月13日(木),5年生も参加し卒業式予行練習を行いました。心地よい緊張感のある雰囲気を感じながら,練習に臨んでいた6年生の表情がとても引き締まって見えました。壇上で返事をする姿,卒業の歌を歌っている姿など,卒業生にふさわしい立派な姿でした。

予行練習の後,同窓会入会式を行い,同窓会代表,PTA代表の方からそれぞれ記念品をいただいた後,代表児童がお礼の言葉ともに同窓会入会にあたっての決意を述べました。

11日(火)には,卒業記念樹のハナミズキを,校舎南側の植え込みに植えました。来年の春にはきれいな花を咲かせてくれることを願っています。

1年器楽合奏を鑑賞しました

3月12日(水),職員室に「器楽合奏をするので聴きに来てください」と1年生の2人の児童が来てくれました。1組の教室に行ってみると,すでに準備が整っており,すぐに演奏を始めてくれました。演奏してくれた曲は「こいぬのマーチ」で,ピアニカやカスタネット,タンブリンなどを使って,お互いの音を聴き合いながら演奏することができました。2組の教室を覗いてみると,楽器ごとに分かれて練習をしているところでした。グループで協力しながら何度も練習している姿がとても素敵でした。

2年生が大根を収穫しました

3月11日(火),2年生が大根を収穫しました。12月に苗を植えてから,凍えそうな寒さの朝も水やりなどの世話をし,立派な大根に成長しました。土から掘り出し大きく太く成長した大根を手にし,笑顔いっぱいの2年生でした。3か月以上にわたる大根の栽培を通して,子どもたちは多くのことを学んだことと思います。これからの生活や学習に生かしていけるといいですね。

【 ↓ 苗を植えたころ(12月初旬)】

1年生が野依八幡社へ校外学習に出かけました

3月10日(月),1年生が野依八幡社へ校外学習に出かけました。まだ,しだれ桜のつぼみは固く,開花までにはしばらく時間がかかりそうでしたが,子どもたちは元気いっぱいとび回っていました。また,先生が「しだれ桜の周りを,手をつないで囲んでみよう」と呼びかけると,子どもたちは声を掛け合いながら精一杯手を伸ばして丸く囲んでいました。16日(土)の「野依しだれ桜まつり」では,つぼみがふくらみ開花した桜が見られることを願っています。

本年度最後の「なかよしフェスタ」を行いました

3月4日(火),本年度最後の「なかよしフェスタ」を行いました。あいにく天候が悪く,屋内での開催となってしまいましたが,「いす取りゲーム」や「だるまさんが転んだ」,「カードゲーム」や「ストライクアウト」など,なかよし班ごとに学年を越えて楽しむことができました。今回の「なかよしフェスタ」は,5年生が企画・運営することになっていました。これまでの6年生の苦労を実感しながらも,みんなを楽しませようと頑張る姿が見られました。5年生の皆さん,ご苦労様でした。

1年「お買い物ごっこ」のお店がオープンしました

3月3日(月),1年生が「お買い物ごっこ」のお店を開きました。お店のオープンを告げる放送を流すと,多くの6年生が「お店」にやってきました。1年生の子どもたちは,来店した6年生に,事前に作製した商品(紙トンボやけん玉など)の説明を一生懸命していました。2つの商品を選んだ6年生は「レジ」に出向き,「レジ」にいた1年生は,商品の合計金額を計算したり,お釣りを計算したりしていました。この体験を通して,算数の足し算や引き算を実践の場で活用するとともに,国語で学んできたことを生かして,商品をわかりやすく伝えられるよう頑張っていました。この後,他学年の子どもたちも「お客さん」として来店する予定です。

運動場を歩いてみると

本校の運動場には河津桜の木が一本あります。昨年度の2月末の写真を見ると,すでに満開に花を咲かせていました。そこで,様子を見に行くと,つぼみは膨らんでいましたが,開花するまでにはもう少し時間がかかりそうです。

【昨年度の2月末の様子(満開でした)】

東門横の植え込みに小さな白梅の木が植えてあります。植え込みに入って枝を見てみると,つぼみが大きく膨らみ花弁の一部が見られました。1年生が育てているチューリップの球根からも力強く芽が伸びていました。2月に入って,厳しい寒さが続いていましたが,日差しには温もりが感じられるようになりましたいよいよ春が近づいてきました。

6年生を送る会を行いました

2月27日(木),「6年生を送る会」を体育館で行いました。6年生がステージから入場しポーズを決めると笑いや歓声が上がっていました。各学年から6年生への感謝の気持ちを込めた出し物が発表され,それぞれの発表の際には,手拍子や大きな拍手で盛り上げていました。6年生の思い出に残る,素晴らしい送る会になりました。招待状の作成から会場準備・飾りつけ,進行に至るまで,中心になって進めてくれた5年生の皆さん,ありがとうございました。

3年生が「ちくわ焼き体験」をしました

2月25日(水),3年生が「ちくわ焼き体験」をさせていただきました。まず,ヤマサちくわの方から,ちくわの歴史や製法などを教えていただいた後,家庭科室で,魚のすり身を竹の棒に巻き付ける作業を行いました。子どもたちは,スタッフの方に手伝ってもらいながら楽しく体験していました。最後に屋外で,ちくわの炭火焼を行いました。子どもたちは,すり身のついた竹の棒をくるくる回しながら,少しずつ焼き目がついていく様子を興味深そうに観察していました。そして,自分で焼き上げたちくわをおいしくいただきました。ヤマサちくわの皆様,素敵な体験をさせていただきありがとうございました。

56組の子どもたちが豊橋総合動植物公園に出かけました

2月21日(金),56組の子どもたちが豊橋総合動植物公園に出かけました。まず,学校近くのバス停からバスに乗車し豊橋駅まで行き,JR東海道本線に乗り換え二川駅で下車し動植物公園まで歩いていきました。これまでの電車やバスを利用した校外学習の経験をいかして,スムーズに乗車したりマナーを守って過ごしたりすることができました。動物園到着後は,自然史博物館で大型映像を視聴したり,広い公園内を散策したりしました。子どもたちは寒さに負けず元気いっぱい活動していました。

6年生が奉仕作業に取り組みました

2月19日(水)と21日(金)の2日間,6年生が奉仕作業に取り組みました。トイレや階段の掃除,特別教室のワックスがけや運動場の砂ならしなどをしてくれました。6年間お世話になった校舎や運動場に感謝の気持ちをもちながら取り組むことができたようです。6年生の登校日は,卒業式も含め残り17日となりました。

1年生が水彩画に挑戦しました

2月19日(水),1年生の図工の授業の様子を参観しました。この日は,水彩絵の具を使って,鍵盤ハーモニカを吹いている自分の様子を描いていました。子どもたちは,床に四つ切画用紙を置き,自分の手や友達の顔の表情を観察しながら夢中になって描いていました。とても魅力的な作品に仕上がりました。

「感謝する会」を行いました

2月13日(木),日頃からお世話になっている皆さんを招いて「感謝する会」を行いました。図書やベルマーク,見守りボランティアの皆さんや,交通指導員さんや駐在所のお巡りさんへ,子どもたちからお礼の手紙を渡し,一言ずつお話をしていただきました。また,感謝の気持ちを込めて,全校で「ありがとうの花」を歌いました。子どもたちの見えないところで支えてくださっている皆さんに改めて感謝するよい機会となりました。

1年図工「スタンプ,スタンプ!」

2月12日(水),図工室から楽しそうな声が聞こえてきたので覗いてみると,1年生が図工の授業をしていました。子どもたちは,トイレットペーパーの芯やスポンジ,布や糸などの日用品に絵の具をつけ,画用紙に「スタンプ」していました。複数の素材を組み合わせたり,色を重ねてみたりしながら,思い思いの模様を作り,互いの作品を嬉しそうに見合っていました。

6年出前講座「こどもの意見を聴く授業」

2月12日(水),6年生が,9月に引き続き,市子育て支援課の「こどもの意見を聴く授業」を受けました。この日は,9月の「授業」で出された子どもたちの意見や要望に対する今後の市の取り組みについて,職員の方から丁寧に説明していただきました。9月と今回の「こどもの意見を聴く授業」で学んだことを,社会科「願いを実現する政治」の学習にいかしていきます。

5年生がくすのき特別支援学校との交流会を行いました

2月5日(水),5年生が,くすのき特別支援学校の皆さんを招いて,本校体育館で交流会を行いました。子どもたちにとっては,本年度2回目の交流会ということもあり,和やかな雰囲気の中で,本校5年生が企画したゲームを楽しむことができました。学年毎に行ってきたくすのき特別支援学校との交流会も今日で本年度最後となりました。来年度の交流会で再会できることを楽しみにしています。

「やさいフレンドショップ」開店!

2月5日(水),56組の子どもたちが「やさいフレンドショップ」を開店しました。地域の方からお借りしている学校前の畑で,子どもたちが栽培してきた冬野菜を収穫し販売しました。八百屋さんに模した教室には,かぶ,小松菜,大根,ホウレンソウなど,いろいろな種類の冬野菜を袋づめにし販売していました。子どもたちは,お店に訪れた「お客さん」の質問に答えたり,会計をしたりするなど,大活躍していました。

2年生が「おもちゃまつり」を開きました

1月31日(金),体育館で2年生が,3年生を招いて「おもちゃまつり」を行いました。これまでに,1年生や先生を招いた「おもちゃまつり」を行ってきた2年生の子どもたち。そのため,今日の「おもちゃまつり」は,声のかけ方や進行の仕方がとても上手で,いろいろなゲームで3年生を楽しませることができました。多くの人に喜んでもらう経験ができた2年生の子どもたち。2月の「6年生を送る会」や来年度の「1年生を迎える会」が楽しみです。

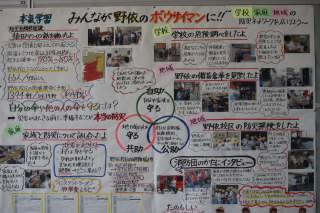

6年生の総合的な学習の授業を参観しました

1月31日(金),6年総合的な学習「みんなが野依のボウサイマンに」の授業を参観しました。6年生は,1年間を通じて防災学習に取り組み,地震が発生した際の学校の危険箇所を調べたり,消防団の方と野依校区を実際に歩き,防災の視点で校区をチェックし,防災マップにまとめてきたりしました。この日は,これまでの活動を通してお世話になった消防団について話し合うことを通して,共助の意味を考えていく授業でした。意見を重ねていくなかで,防災について自分ごととして捉える発言も多く聞かれ,地域の一員としての意識を高めていく姿が見られました。

2年生の算数の授業を参観しました

1月30日(木),2年算数科「分数」の授業を参観しました。具体的な操作活動を通して,2分の1や4分の1の意味を実感的に理解し,その大きさを作ったり分数で表したりすることをねらいとする授業でした。学習問題は「ケーキを4人でなかよく切り分けよう」で,子どもたちの意欲喚起を図るため,担任はケーキ職人に扮した衣装を着こみ授業に臨んでいました。授業では,分数の意味や表し方を学んだり,いろいろな形のケーキを4つに分ける方法を考えたりしていました。多くの場面で子どもたちが活躍し,笑顔あふれる授業でした。

3年生が社会科見学に出かけました

1月27日(月),3年生が社会科見学で,中消防署,まちなか図書館,市役所へ出かけました。始めに訪れた中消防署では,まず,高所で火事が発生したときに活躍するはしご車を実際に動かしてもらいました。消防署の建物よりはるかに高く伸びていくはしごにとても驚いていました。また,通報を受け少しでも早く現場に到着できるようにするための工夫や努力について,消防士の方からお話をうかがいました。まちなか図書館では,たくさんの蔵書の中からお気に入りの本を選び,夢中になって本を読んでいる姿が印象的でした。最後に訪れた市役所では,13階の展望室から豊橋市を望み,東西南北の地形の違いについて観察しました。

授業参観がありました

1月24日(金),本年度最後の授業参観を行い,多くの保護者の方に子どもたちの学習の様子を参観していただきました。2年生は体育館で,「おもちゃ遊び」を行いました。この日のために子どもたちが自作したおもちゃを使って,保護者のみなさんに楽しんでもらいました。どのおもちゃも力作ぞろいで,今後1年生にも楽しんでもらう予定です。

5年生が調理実習を行いました

1月24日(金),5年生が調理実習を行い,ご飯と味噌汁をつくりました。調理実習には,ミシン実習の時にもお世話になった地域の方に来ていただき,アドバイスをしていただきました。お米を焦がしてしまったり,水の量を少し間違えてしまったりしたグループもあったようですが,最後にはおいしくいただくことができました。

1年生が「凧あげ」をしました。

1月22日(水),1年生が凧揚げを行いました。雲一つない青空の下,やや強めの風が時折吹く,絶好の「凧あげ日和」でした。思い思いの絵が描かれた凧を手から離し,少しずつ糸を伸ばしていくと,風を受けた凧が力強く舞い上がっていきました。始めは慎重だった子どもたちでしたが,次第に糸を伸ばしとても高くまで上げる子もいました。初めて凧あげをした子も多く,歓声をあげながらとてもいい笑顔で活動していました。

1年生の算数の授業を参観しました。

1月21日(火),1年算数「大きいかず」の授業を参観しました。授業は,おはじきゲームなどの活動を通して,100までの数の比較方法を考えることをねらいとしたものでした。子どもたちは,得点エリアが示されたミニホワイトボードにおはじきを置き,高得点目指して慎重におはじきを指ではじいていました。その後,ミニホワイトボード上のおはじきの様子を,それぞれがタブレット端末で撮影しました。

そして,保存した画像をみんなで共有し,誰が一番高得点を獲得したかを考える活動を通して,十の位から比べることの良さに気づいていきました。授業を通して,子どもたちがタブレット端末を巧みに操作している姿に感心した授業でもありました。

豊橋南高等学校の応援団の皆さんが来てくれました

1月20日(月),豊橋南高等学校の応援団の皆さんが来校し,本校1年生のために応援団演舞を披露してくれました。これは,2月末に実施する「6年生を送る会」での発表にいかすために,本物の応援団が見たいという1年生の子どもたちの願いに,豊橋南高等学校の皆さんが応えてくれたことにより実現しました。応援団の演舞を初めて見た子どもたちは,その迫力に圧倒されていたようでした。

豊橋南高等学校の応援団の皆さん。1年生の子どもたちのためにありがとうございました。6年生を送る会での発表に生かしていきます。

児童集会で運動委員会が発表しました

1月15日(水),全校集会が行われ運動委員会から発表がありました。1月は「短縄(なわとび)強化月間」であることから,二重跳びや交差跳び,あや跳びなどを上手に跳ぶコツについて,運動委員の子どもたちが実演を加え説明してくれました。とても上手に跳んでいる運動委員の様子を見た低学年の子どもたちからは,大きな拍手が起こっていました。

予告なし避難訓練を行いました

1月15日(水),昼の清掃の時間に,予告なしの避難訓練を実施しました。巨大地震により火災が発生したことを想定した訓練でした。訓練用の緊急地震速報が流れると,教室にいた子どもたちは机の下にもぐり,廊下にいた子どもたちは頭を抱え低い姿勢をとっていました。その後,火災が発生したことが放送で告げられると,ハンカチなどで口を押さえ運動に避難していきました。予告なしの避難訓練でしたが,どの子も落ち着いて避難行動をとることができました。

1月は短縄(なわとび)強化月間です

今月は「短縄(なわとび)強化月間」です。そのため,休み時間には,なわとびの練習をしている児童が多くいます。特に,二重とび練習用のロイター板は人気で,順番を待つ列ができるほどです。また,体育の時間にもなわとびを行い,友達と競い合いながら練習に励んでいる姿も見られます。しばらく寒い日が続きますが,練習に励み,昨年度より少しでも記録を伸ばせるよう頑張りましょう。

4年生が筆づくりを体験しました

1月14日(火),4年生が社会科「特色ある地域と人々のくらし」の学習の一環として,筆づくりを体験しました。筆づくりの工程の一部を実際に体験させていただき,できあがった筆を嬉しそうに見せ合っていました。また,筆づくり職人の方に実演していただき,手際よく作業を進める「技」を間近で見させていただきました。今回の体験を今後の社会科の学習に生かしていきます。

漢字コンクールを行いました

1月14日(火),すべての学年で漢字コンクールを行いました。事前に配布した練習プリントから出題されるため,子どもたちはコンクールに備え,繰り返し勉強をしてきました。コンクールの時間には,どの教室からも鉛筆を走らせる音だけが聞こえ,真剣な表情で問題に取り組む姿が見られました。次は計算コンクールが,今週から来週にかけ学年ごとに行われます。

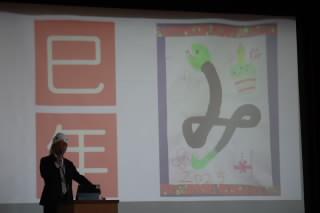

2025年がスタートしました(3学期始業式)

1月7日(火),3学期始業式を体育館で行い,野依小学校の2025年がスタートしました。始業式では,1年生の代表児童が,3学期に向けての抱負を力強く発表してくれました。また,校長先生は,今年の干支である「へび」が成長するごとに「脱皮」を繰り返す姿にちなんで,さらに成長できるよう目標を立てしっかり頑張りましょうと話されました。

教室に戻った子どもたちは,冬休みの課題の答え合わせをしたり,冬休みの思い出の交流をしたりしました。また,カルタを楽しんでいる学級もあり歓声が上がっていました。どの学級もよいスタートが切れたようです。

長い間,お世話になりました

2学期給食最終日の12月20日(金),長い間お世話になった給食従業員さんが退職されることになり,テレビ放送でお別れの会を行いました。児童によるお礼の手紙や花束の贈呈などを行い,給食従業員さんからもお話をいただきテレビ放送は終了しました。また,テレビ放送終了後,全校児童が配膳室まで花道をつくり,放送室から出てくる給食従業員さんを拍手で送りだすという「サプライズ」を企画しました。放送室の扉が開き給食従業員さんが出てくると,一斉に大きな拍手が起こりました。給食従業員さんが配膳室に入ってからも低学年の子どもたちがずっと手を振っていたのがとても印象的でした。

「56組カフェ」がオープンしました

12月19日(木),56組のみなさんが教室で「カフェ」を開きました。事前に招待状をいただいたので「カフェ」に行くと,笑顔で迎えられ席に案内されました。席に座ると,すぐに別の「店員」さんが,水やおしぼり,メニュー表をもってきてくれました。また,飲み物を注文すると,復唱して注文内容を確認するなど,本物の定員さんのような働きぶりでした。「カフェ」オープンまでの学習を生かした姿が多く見られました。

3年理科「電気の通り道」の授業を参観しました

12月18日(水),3年理科「電気の通り道」の授業を参観しました。豆電球に明かりをつけるためには途切れることない回路を作る必要があることに気づかせる授業でした。子どもたちは,豆電球の明かりをつけるためにはどうすればよいのかについて,それぞれ実験を通して確かめグループで確認し合っていました。目を輝かせながら実験に取り組む姿,進んで意見を伝えようとする姿が多く見られた授業でした。

4年1組・1年2組でオンライン授業を行いました。

インフルエンザ等の感染拡大により,12月17日より19日までの3日間,4年1組と1年2組が学級閉鎖になりました。そこで,該当学級では,参加が可能な児童を対象に,朝の健康観察及び教科の授業をオンラインで行いました。朝の健康観察を行った後,4年1組では算数「わり算の筆算」の学習を行っていました。黒板に書かれたわり算の計算式をもとに,担任が問いかけながら計算を進めていました。1年2組では,国語「すきなおはなしは なにかな」の学習で,お気に入りの絵本を紹介する授業でした。先生から指名された子どもたちは,絵本を掲げながら,お気に入りの絵本を元気に紹介してくれました。オンラインの授業は,明日まで行う予定です。

2年生が「九九検定」に挑戦しています

2年生が11月下旬から「九九検定」に挑戦しています。検定は,校長先生が「九九カード」をアトランダムに提示し,その計算式を答えていく方法で行っています。少し硬い表情で校長室に入ってくる子どもたち。校長先生の前に立つと一段と緊張した表情となって「九九検定」に挑戦しています。検定が終わり校長先生から「合格」と言われると,どの子も笑顔であいさつをし,とてもほっとした様子で教室に戻っていきます。がんばって覚えた九九を忘れないよう繰り返し練習しておきましょう。

4年生の社会科の授業を参観しました

12月15日(月),4年社会科「特色ある地域と人々のくらし」の授業を参観しました。田原市の農業を取り上げ,全国有数の農業生産額を誇っている理由について考える授業でした。授業の中では,温暖な気候や平らな地形について発言する子や,豊川用水の開通など歴史的背景について発言する子もいました。また,豊橋市の農業と比較しながら考えたり,タブレットを駆使して根拠を探そうとしたりしている子もいました。

教室を覗いてみると

12月12日(木),家庭科室からいい匂いがするので覗いてみました。6年生が家庭科「こんだてを工夫して」の学習で,調理実習に挑戦しているところでした。子どもたちは,「ジャーマンポテト」や「野菜のベーコン巻」,「ウィンナーと野菜いため」などの料理にそれぞれ挑戦し,「むく」「切る」「ゆでる」「いためる」などを経験しました。悪戦苦闘している子もいたようですが,どの子も無事完成し,おいしくいただくことができました。

3時間目には,56組の教室から楽しそうな音楽が聞こえてきたので覗いてみると,くすのき特別支援学校のお友達を招いて「居住地交流」をしているところでした。歌やゲームで一緒に楽しんだ後,本校の子どもたちがリコーダーやハンドベルの演奏を披露していました。みんなで気持ちを合わせ,とても上手な演奏ができました。

4時間目には,またまた1年生が職員室にやってきました。来年の干支である「巳」にちなみ,ひらがなの「み」を「へび」に見立てた「書・イラスト」を見せてくれました。職員室の先生に褒めてもらうと,どの子も満足そうな表情で教室に帰っていきました。

3年生がトマトハウスとトマト選果場を見学しました。

12月11日(水),3年生が社会科「農家の仕事」の学習で,校区のトマトハウスへ出かけ本年度2回目の見学をさせていただきました。今回は,はじめにトマトの収穫から出荷までの仕事についてお話を伺いました。その後,トマトハウスの中に入れていただき,収穫間近のトマトを観察したり,収穫する際のポイントなどを教えていただきました。

また,トマトハウス見学後は,トマトの選果場に出かけました。とても広い倉庫の中にたくさんの機械が設置されている様子を見て,子どもたちは驚いている様子でした。農家から運び込まれたトマトがどのように仕分けされるのかについて教えていただき,とても勉強になりました。

5年生のエプロンが間もなく完成します

12月6日(金),家庭科室をのぞいてみると,5年生がエプロンづくりをしていました。今日は,担任の先生以外に地域の方や教務主任の先生もミシン縫いのお手伝いに参加してくれました。おかげで,子どもたちのミシンの操作技術も上達し,エプロンが間もなく完成しそうです。

1年生がクリスマスツリーを持ってきてくれました

12月6日(金)の昼休み,校長室に1年生がたずねてきました。子どもたちに話を聞くと,色紙や広告,ティッシュ箱などを使ってクリスマスツリーを作ったので,飾ってほしいとのことでした。みんなで協力して作ったとのことだったので,玄関に飾ることにしました。12月に入りクリスマスの掲示に模様替えしたところだったので,玄関がいっそうにぎやかになりました。

マラソン大会を行いました

12月3日(火),とても穏やかな気候の下,全校マラソン大会を行いました。スタート前,とても緊張していた子どもたちでしたが,スタートの合図とともに勢いよく走りだし,ゴールを目ざして懸命に走る姿が見られました。終了後,子どもたちは,走り切った達成感を感じながら笑顔で友達と話したり,大声で友達を応援したりしていました。マラソン大会の運営にあたっては,多くのPTAや地域の皆様にご協力をいただきました。ありがとうございました。

6年出前講座「起震車体験活動」

12月2日(月),校区市民館駐車場に設置してある校区防災倉庫の前で,6年生が起震車に乗り,震度7の揺れを体験しました。防災危機管理課の方から,震度7の地震の揺れについて説明を受けた後,実際に起震車に乗りこみました。縦揺れから始まった揺れが,次第に大きな横揺れに変わっていく様子を体感しました。立っていることが困難な状況で,机の脚を必死に持って揺れに耐えている子どもの姿が印象的でした。また,防災倉庫の中も見学させていただき,備蓄品などについて説明していただきました。

3年出前講座「火災について学ぼう」

12月2日(月),3年生が出前講座「火災について学ぼう」を受講しました。豊橋市役所の予防課の方から,まず,火災の恐ろしさや予防についてお話をうかがいました。その後,「煙体験」「消火体験」をさせていただきました。「煙体験」は家庭科室で行いました。「安全な煙」が充満した室内に子どもが順に入っていき,煙により極めて視界の悪いなか,進むことが困難な状況を体験しました。「消火体験」は屋外で行いました。水の入った消火器を使い,火に見立てた的に向かって放水しました。なかなか的に当てることができず苦労している子もいましたが,楽しく体験をすることができました。

消防団器具庫のシャッターアートに挑戦しました

11月30日(日),6年生有志14名が消防団器具庫のシャッターアートに取り組みました。器具庫のシャッターに描かれたキャラクターに,ペンキで色付けをしていく作業でした。最初は恐る恐る作業をしていた子どもたちでしたが,慣れるに従い大胆に筆を走らせるようになってきました。ペンキがはみ出したり,垂れてしまったりした部分もありましたが,子どもたちにとって記念となる「作品」になりました。また,消防体験もさせていただき,巻かれたホースを伸ばす作業では,素早く伸ばすことができず悪戦苦闘していました。地域の安全を支える多くの消防団の方に見守られ,有意義な時間を過ごすことができました。

「怪人」が職員室に!!

11月28日(木)午前9時30分頃,職員室に「怪人」が乱入してきました。「怪人」の正体は1年生で,図工「つくって へんしん」の学習で作成した「へんしんグッズ」を身に付けて,職員室にお披露目に来てくれました。1年生の子どもたちにカメラを向けると,きめのポーズをつくり「怪人」になり切っていました。どの子も素敵な笑顔で,職員室がとても温かくなりました。

「学びタイム」を覗いてみました

11月28日(木),野依タイムの時間(8:20~8:35)に教室を覗いてみました。毎週,木曜日は「学びタイム」の時間で,各学年の学習状況に合わせて,漢字や計算などの基本的な学習を行っています。2年生は,校長室での「九九」検定に向けて,「九九」の練習問題に取り組んでいました。1年生は漢字の練習に取り組み,書き終えた子から担任の先生に見てもらっていました。2学期も残すところ1か月を切りました。冬休みまでに,今学期の学習の仕上げをしていきます。

4年生が学校や校区の歴史について学習しました

11月26日(火),4年生が総合的な学習の時間に,地域の方を招いて,野依小学校や校区の歴史,野依八幡社のシダレザクラなどについてお話を聞きました。講師を務めていただいた地域の方は,野依小学校のご出身で,当時の学校や校区の様子を詳しくお話していただき,子どもたちは今との違いに驚いているようでした。また,野依八幡社の氏子総代として,豊橋市の指定天然記念物に指定されているシダレザクラを何とか守り受け継いでいきたいと熱くお話をしていただきました。今回聞いたお話を今後の学習に生かしていきます。

校内マラソン大会に向け,試走を行いました

11月26日(火),校内マラソン大会に向け,「試走」として,マラソン大会当日と同じコースを走りました。たいへん風が強く走りづらいコンディションでしたが,風に負けない力強い走りが見られました。マラソン大会まであと1週間となり,かけ足練習にも力が入ってきたようです。

1年図工「つくって へんしん」

11月21日(木),1年生の教室の前を通ると,子どもたちが黙々と作業をしていました。あまりに真剣な表情で取り組んでいるので,そっと教室に入ってみました。図工の授業でした。担任に聞くと「つくって へんしん」という学習で,いろいろな材料を使って,「おめん」や「かんむり」などの「へんしんグッズ」を作ったり遊んだりして,みんなで楽しむことを目的にしているとのことでした。どの子の作品にもその子なりの工夫が見られ,とてもカラフルで個性的な「へんしんグッズ」ができました。はさみやのりの使い方もとても上手になりました。

校内マラソン大会に向けて

11月19日(火)から,校内マラソン大会に向け,2限後の休み時間を使い,かけ足練習が始まりました。初日には朝のテレビ放送で,担当の先生からかけ足練習をする際の注意事項や励ましのお話を聞きました。

かけ足練習では,まず学級ごとに準備体操をし,最初の2分間はウォーミングアップとして,並んでゆっくり走ります。その後の4分間は自由走として,それぞれの目標達成に向け,自分のペースで走っています。21日(木)はやや風が強かったですが,風に負けず全力で走っている子どもたちの姿が見られました。

学習発表会を行いました

11月16日(土),学習発表会を行い,多くの保護者の方に参観していただきました。たくさんの保護者を前にして,「緊張する」と言って胸に手を当てている子やいつもと違って固い表情の子もいました。しかし,発表が始まると表情が変わり,これまでの練習の成果を発揮し,堂々と発表したり歌ったりする姿が見られました。発表会後の昼食の時間には,みんな笑顔でお弁当をいただきました。

不審者対応訓練を行いました

11月5日(火),豊橋警察署生活安全課から講師を招いて,不審者が校内に侵入したことを想定した対応訓練を行いました。訓練では,授業中に2階まで登ってきた男(不審者に扮した警察官)に気づいた教員が,不審に思い男に声をかけたところからスタートしました。笛の合図で複数の教員が現場に駆け付け,不審者を教室から遠ざけるとともに,他の教員の指示で子どもたちを避難させました。

その後,体育館で,不審者から身を守る合言葉「つみきおに」を警察の方に教えてもらいました。また,不審者にランドセルをもたれた時や,腕をつかまれた時の対処方法を具体的に教えてもらいました。

5年ぶりに「親子もちつきを楽しむ会」が開催されました

11月3日(日),健全育成会主催の「親子もちつきを楽しむ会」が,本校を会場に開催され,多くの子どもたちが参加しました。はじめは,もちをついている地域の方を遠巻きに見ていた子どもたちでしたが,地域の方に声をかけられ,もちつきを体験することができました。きねをおろすたびに掛け声をかけてもらい,少しずつ力強くつけるようになってきました。その後,つきあがったもちに,きなこやしょうゆ,あんこをつけ,おいしくいただきました。

5年ぶりの開催にもかかわらず,とても多くの地域の皆様にご協力いただきました。子どもたちに豊かな体験の場を与えていただき,本当にありがとうございました。

56組の英語の授業を参観しました

10月31日(木),56組英語「エンジョイ Halloween」の授業を参観しました。始めに英語を使ったゲームや歌で楽しみました。「バナナじゃなくてbanana」では,さまざまな食べ物を英語で正しく発音しながら,リズムに乗って歌っていました。その後の「“Trick or Treat”で,お菓子をゲットしよう」では,仮装した多くの先生と楽しみながら英語でコミュケーションを取ることができました。たくさんのお菓子を「ゲット」した子どもたちは,笑顔いっぱいでした。

1年生がいもほりをしました

10月31日(木),1年生が学年園に植えたサツマイモの「いもほり」をしました。子どもたちは,手に軍手をはめ,ていねいに土を掘り進めていきました。赤いサツマイモの一部が見えると,子どもたちは大きな歓声を上げていました。中には丸々と太った大きなサツマイモもあり,掘り出すのに苦労していましたが,声を掛け合いながら協力して掘っていました。掘り出したサツマイモのつかい道は,これから子どもたちと話し合って考えていくようです。

図書委員会が「図書スタンプラリー」への参加を呼びかけました

10月30日(水),児童集会が行われ,図書委員の子どもたちが「図書スタンプラリー」への参加を呼びかけました。まず,図書室に新しく入った,お薦めの本を3冊紹介をしてくれました。そして,30日から2週間実施する「図書スタンプラリー」の説明がありました。読書の秋です。たくさんの本を読んで,多くのスタンプがもらえるといいですね。

ハロウィンだ!先生を見つけて挨拶しよう!

10月30日(水), 1年生が,いろいろな先生の名前を覚えることを目的に,「ハロウィンだ!先生を見つけて挨拶をしよう!」の「ミッション」に取り組みました。ハロウィン用のお揃いの衣装を身に付けた1年生が,学校中の先生方にあいさつに出かけました。それぞれの先生を名前で呼びかけ,「Trick or Treat(トリック オア トリート)」と伝えると,「お菓子」の代わりに「キーワード」を教えてもらっていました。キーワードを集めると新たなミッションが分かるようで,たくさんキーワードを集めようと多くの先生に声をかけていました。仮装をして協力してくれた先生も多く,子どもたちは楽しみながら活動に参加することができました。

6年生がくすのき支援学校との交流会を行いました

10月30日(水),6年生がくすのき特別支援学校との交流会を行いました。今回は,くすのきの友達を本校に招いて行う交流会のため,事前に学年集会を開き企画準備を進めてきました。

当日は体育館内に,紙飛行機づくりや輪投げなど,6つのブースを設置し,順に回りながらすべてのゲームを楽しんでもらいました。昨年度とあわせ3回目の交流ということもあり,顔見知りも多く和やかな雰囲気の中で交流を深めることができました。

2年生の道徳の授業を参観しました

10月29日(水),2年生の道徳の授業を参観しました。「黄色いベンチ」とういう教材で,約束や決まりを守り,みんなが使うものを大切にしようとする意欲や態度を育むことをねらいとしていました。授業では,教材に登場する「黄色いベンチ」を用意し,子どもたちに登場人物の動きを再現させるなどして,心情を捉えさせようとしていました。話し合いの場面ではたくさんの子どもたちが発言し,友達の意見と重ね合わせながら,ねらいに迫っていく姿が見られました。

3年生がトマト栽培の見学に出かけました

10月28日(月),3年生が社会科「農家の仕事」の学習で,トマトハウスの見学をさせていただきました。ハウスの中に入れていただき,トマトが栽培されている様子を観察したり,農家の方から栽培する上での苦労や工夫を聞いたりすることを通して,子どもたちは多くの発見をすることができました。今回の見学で学んだことを,これからの社会科の学習に生かしていきます。

3年生と6年生が出前講座「ゴールボール」にチャレンジしました

10月24日(木),3年生と6年生が出前講座「ゴールボール」を受講しました。市役所「スポーツのまち」づくり課から3名の職員の方が来校され,ゴールボールについて説明してくださいました。その後,子どもたちは目隠しをしてラインをまっすぐ歩く練習をしました。目が見えない状態で足の感覚だけでライン上の紐を捉えて歩くことは難しかったようですが,2人組で支えながら練習を繰り返しました。鈴が入ったボールを転がし,音を聞いてボールを受け止めるミニゲームを行いました。注意深く聞いていないと気づかずにボールを見送ってしまうため,子どもたちは苦戦しながらも楽しく取り組むことができました。

1年生が昔遊びの会をしました

10月25日(金)、1年生が2~3時間目に地域のお年寄りの方をお招きして、昔遊びの会をしました。体育館に4つの遊び(お手玉、けん玉、あやとり、こま回し)スペースを設け、それぞれの遊び場で、お年寄りの方から遊び方をおしえてもらったり、たくさんおしゃべりをしたりして、とても貴重な時間をすごしました。また、児童たちの力で、会場の準備や片づけ、受け付け、始めの会と終わりの会の司会進行をやり遂げ、入学してから半年たった児童たちの成長を感じました。

5年生が社会見学に出かけました。

10月23日(水),5年生が吉胡貝塚史跡公園(シェルマよしご),トヨタ自動車田原工場へ社会見学に出かけました。吉胡貝塚では,縄文時代の文化に触れ,火おこしや弓矢の体験をさせていただきました。トヨタ自動車田原工場では,自動車が組み立てられる工程を間近で見て確かめることができました。見学して学んだことを,社会科「わたしたちの生活と工業生産」の学習にいかしていきます。

2年生が「サンテパルクたはら」へ校外学習に出かけました

10月23日(水),2年生が「サンテパルクたはら」へ校外学習に出かけました。ヒマワリやコスモスの花を観察したり,モルモットやミニブタ,ヤギ,ポニーなどの動物を見学したりしました。遊具では遊べませんでしたが,サンテドームの中で学年レクリエーションを行いました。「猛獣狩りゲーム」「進化ジャンケン」「木こりとリスゲーム」など,みんなで仲よく笑顔で楽しみました。お弁当を班ごとに食べた後,サラダ館を見学して野菜クイズに挑戦したり,ブーメラン制作に取り組んだりしました。思い思いに模様を描いたり色を塗ったりして、素敵なオリジナルブーメランが完成しました。帰りのバスに乗るときには「また家族と一緒に行きたいな」と笑顔で話す子どもたち。野菜や動物について楽しく学習できた一日となりました。

三遠ネオフェニックスによる出前講座がありました

10月22日(火),5年生が三遠ネオフェニックスからお二人の方をお招きし,出前講座を受講しました。お二人は,子どもたちの登校前に来校され,校門で登校してくる子どもたちを出迎えてくれました。よく知っている子どもたちも多く,笑顔でハイタッチをしてもらったり,声をかけてもらったりしていました。

出前講座では,元バスケットボール選手の「かげっち」から,体つくりの基本を教わるとともに,自分の強みをもつために多くのことにチャレンジしてほしい,周りの人に感謝できる人になってほしいと子どもたちに語りかけてくれました。その後,シュートの仕方を教えていただいたり,「かげっち」とミニゲームを楽しんだりしました。どの子も笑顔で活動することができました。

1年生が算数の勉強をしていました

10月22日(水)2時限目,1年生の教室を覗いてみると,1組2組とも算数の授業で,繰り上がりのあるたし算の勉強をしていました「くるまが8だいとまっています。3だいくるとあわせて何台になるでしょう」という問題を,数図ブロックを活用しながら考えていました。隣の友達と相談したり,並べ方の違いをみんなで確認したりするなど,さまざまな場面で学び合う姿が見られました。

後期児童会運営委員及び学級委員の任命式がありました

10月16日(水),後期児童会運営委員及び学級委員の任命式がありました。始めに前期運営委員が壇上に並び,代表児童が前期活動の反省と後期への期待を話し大きな拍手を受けました。その後,任命式を行い運営委員一人一人に任命証を手渡しました。後期児童会活動を楽しみにしています。

また,任命式終了後,校長先生から交通安全の話がありました。学校周辺の危険箇所を画像や動画で確認するとともに,交通事故に遭わないための「とまる・みる・まつ」について説明していただきました。

2年生が「町たんけん」に出かけました。

10月15日(火),11名の2年生が生活科「町たんけん」の学習で,山崎水産に出かけ,鮎の養殖の様子を見学させていただきました。施設や設備を見させていただくとともに,どのように鮎を育てているのか,どんな苦労があるのかなどについてお話していただきました。また,ケースの中で泳いでいる鮎をつかみ,さわる体験もさせていただき,子どもたちは大喜びでした。見学にご協力いただいた山崎水産の皆様,付き添いボランティアにご協力いただいた保護者の皆様,ありがとうございました。18日(金)には,残りの児童が校区4か所の「すてきな場所」に分かれて見学に出かけます。

「夢ギフト講演会」がありました

10月15日(火),豊橋ロータリークラブ記念事業「夢ギフト講演会」を開催し,ピアニストの小埜寺美樹さんを講師にお招きしました。ピアニストである小埜寺さんは,新国立劇場オペラ製作音楽スタッフとしてご活躍されている方で,オペラとミュージカルの違いや小埜寺さんが務められている「コレペティ」という仕事の内容などについて,1年生にも分かりやすくお話していただきました。また,小埜寺さんが子どもたちへ質問を求めると,とても多くの子どもたちが手を上げ,「好きなピアノ曲は何ですか」「苦労されてきたことは何ですか」など,次々に質問をしていました。最後に,小埜寺さんが有名な歌謡曲をピアノで演奏すると,子どもたちは口ずさんだり手拍子を打ったりして楽しみました。小埜寺先生,豊橋ロータリークラブの皆様,子どもたちの思い出に残る機会を設定していただき,ありがとうございました。

1年生が「のんほいパーク」へ校外学習に出かけました

10月11日(金),1年生が豊橋総合動植物公園「のんほいパーク」へ校外学習に出かけました。ライオンやキリンなどの動物を見学したり,ゾウの園舎の前で,ゾウの体の仕組みについて担当の方から説明していただいたりしました。また,ゾウの抜けた歯を実際に触らせてもらい,その大きさに子どもたちは驚いていました。昼食後は,園内の木の実や落ち葉拾いなどの「秋みつけ」の活動を行いました。いろんな形のどんぐりを見つけ,友達と見せ合っていました。とてもさわやかな気候の中,秋が近づいていることを体感できた1日でした。校外学習で学んだことを生活科の学習にいかしていきます。

3年生が自転車安全教室を実施しました

10月11日(金),3年生が自転車安全教室を実施しました。豊橋警察署交通課,豊橋市役所安全生活課の職員の方に加え,多くの交通指導員の方にご協力いただきました。自転車の安全な乗り方について教えていただいた後,自転車点検を行いました。ブレーキは大丈夫か,サドルにぐらつきはないか,ベルは鳴るかなどについて確認しました。そして,実際に自転車に乗り,運動場に用意されたコースを走りました。出発の仕方や,信号や一時停止のある交差点での安全確認の方法など,一つ一つ確認しながら教えていただきました。豊橋市内においても自転車乗車中の交通事故が跡を絶ちません。自転車に乗車する際にはヘルメットをかぶり交通ルールを守って乗車するよう指導していきます。

就学時健康診断を行いました

10月10日(木),来年度入学する幼児を対象にした「就学時健康診断」を行いました。保護者の方に手を引かれやや不安げに来校した子どもたちでしたが,次第に緊張もほぐれ,笑顔も見られるようになりました。半年後の4月,元気に入学してくれることを楽しみにしています。また,子どもたちの検査を待つ間,保護者の皆様には,家庭教育講座として「児童期の心と体の育ちを支える家庭の役割」をテーマに,家庭教育師の池田信子様の講演を聞いていただきました。お子さんとの向き合い方について見つめ直す良い機会となったのではないでしょうか。

3年生が嵩山小学校3年生とオンラインで交流授業を行いました

10月9日(水),総合的な学習の時間を使って,嵩山小学校3年生とオンラインで交流授業を行いました。今回は,嵩山小学校の子どもたちが学習してきた「嵩山次郎柿」の魅力をCMとしてまとめた動画を視聴した後,感想を交流し合いました。また,オンラインでつながった2つの教室で行う授業を初めて経験した子どもたちでしたが,お互いの笑い声やつぶやきも聞こえ,互いの心の距離は大きく縮まった1時間となりました。次回は,本校の3年生が学習している野依のミニトマトの魅力について,嵩山小学校3年生に伝える予定です。

1年生が「くすのき特別支援学校」の友達と交流しました

10月9日(水),1年生がくすのき特別支援学校に出かけ,交流活動を行いました。本年度2回目の交流だったため顔見知りの友達もおり,笑顔で接している姿が多く見られました。まず,本校の子どもたちが,運動会披露した「ポポポポポーズ」を元気に発表してくれました。その後,くすのき特別支援学校の友達と「お手紙をとどけよう」の競技を行いました。手をつないで「お手紙」を「ポスト」に届ける競技でしたが,どの子も笑顔で楽しく参加することができました。今月,21日には3年生が,30日には6年生が,それぞれ2回目の交流を本校で行う予定です。

輝く姿を発見しました

10月8日(火),市教育員会の先生と全学級の授業を参観し,子どもたちのがんばる姿を多く発見することができました。課題に向き合い自分の考えをまとめようとする姿,進んで手を挙げ思いを伝えようとする姿,自分の考えを笑顔で発表する姿,グループでアイディアを出し合う姿,友達の意見を参考に考えを深める姿。友達とかかわりながら前向きに授業に向き合う子どもたちの姿は,とても輝いて見えました。

修学旅行に行ってきました

10月2日(水)から2日間の日程で,6年生が京都・奈良の修学旅行に出かけました。6時30分に学校を出発し途中渋滞もありましたが,概ね予定通り法隆寺に到着しました。修学旅行生が多くたいへん混雑していましたが,子どもたちは熱心に見学していました。午後からは奈良公園の班別分散学習でした。東大寺大仏殿を見学した後,班ごとに出発していきました。この日は最高気温が30度を超え,子どもたちは少し疲れた様子でしたが,無事集合時刻に集まることができました。楽しみにしていた「しかせんべい」は,売り切れのため買うことができなかった子が多く,とても残念そうでした。バスで京都に移動し平等院を見学したのち,宿に到着しました。夕食後のレクでは,百人一首を楽しんだり,修学旅行の思い出を和歌に詠んだりする活動を行い,とても盛り上がりました。

2日目はあいにくの雨でした。まず金閣を見学しました。観光客が多く雨脚も強かったためなかなか前に進めず大変でしたが,金閣を目にしたときには歓声が上がっていました。その後,二条城,清水寺を見学しました。たくさんのお店が軒を連ねる清水坂では,買い物を楽しみました。両手にお土産袋をもって,うれしそうに買ったものを報告してくれました。修学旅行の最後には,2日間お世話になったバスガイドさんや運転手さんに感謝状を渡したり,添乗員さんやカメラマンさん,そして,担任の先生に感謝を伝えたりする姿が見られ,とてもさわやかな気持ちで修学旅行を終えることができました。

「なかよしフェスタ」を楽しみました

10月1日(火),1年生から6年生までの異学年交流「なかよしフェスタ」を昼休みに行い,事前に班ごとに決めておいた遊びを楽しみました。屋内では「だるまさんが転んだ」「ストライクアウト」「ハンカチ落とし」,屋外では「こおりおに」など,6年生が中心になって楽しく活動を進めることができました。今回は,遊ぶ内容や集合場所などを,タブレット端末を使って,各班でそれぞれメンバーに連絡しておいたため,スムーズに活動を開始することができました。

野依校区運動会が開催されました

9月29日(日),野依校区運動会が開催されました。昨年度は気温が高く,熱中症が危惧されたため中止となった校区運動会でしたが,この日は曇り空で気温の心配もなく,笑顔あふれる運動会となりました。本校の子どもたちも,地域の方に温かく見守られながら,「菓子取り競争」や「ボール運び」などの競技に元気に参加していました。

6年生が防災マップ作成に向け,校区を調査しました

9月26日(木),6年生が総合的な学習の時間に,校区防災マップを作成に向け,3方面に分かれて校区の調査をしました。調査にあたっては,防災マップ作成のための専用アプリが利用できるタブレットを活用し,多くの消防団の方にも協力していただきました。子どもたちは校区を歩きながら,発災時に危険だと感じる箇所や防災設備を撮影したり,消防団の方に質問をしたりしながら調査を進めました。その後,消防団器具庫に集合した子どもたちは,消防器具の使い方を教えていただいたり,校区の防災に関する課題を質問したりしていました。今回,子どもたちが調査した内容は防災マップとしてまとめ,「小学生のぼうさい探検隊マップコンクール」に応募する予定です。

3年算数の授業を参観しました

9月25日(水),3年算数「あまりのあるわり算」の授業を参観しました。授業は,「30枚のクッキーを4個ずつ袋に入れると何袋できるのか」について考えるものでした。子どもたちは,数図ブロックを使ったり,図に描いたりしながら自分なりの方法で,問題に取り組んでいました。また,近くの友達と教え合ったり,友達の発表をうなずきながら聞いたりする姿も見られ,とてもさわやかな気持ちで授業を参観することができました。

「わかる」「できる」授業を目ざして

校内研修として実施する3年算数の公開授業に向け,9月24日(火),有志の先生が集まり模擬授業を実施していました。模擬授業では,授業者が当日の授業と同じように発問や板書をし,参加した先生方は子どもの立場になって考え発言していました。そして,発問の仕方や板書の内容など,授業者と一緒に考えていました。

9月25日(水),3年算数の授業参観後は,タブレット端末を活用した協議会を行いました。効果のあった手だてや改善点についてタブレット端末を通して共有したのち,子どもの具体的な発言をもとに授業を検証していました。今後も,子どもが「わかる喜び」を実感できる授業づくりに向け研修を重ねていきます。

学校公開日・学校保健員会を行いました

9月19日(木)の学校公開日には多くの保護者の皆様にご来校いただき,子どもたちの学習の様子を見ていただきました。はじめは少し緊張している様子も見られましたが,次第にいつもの調子を取り戻し,笑顔で授業に参加する姿も見られました。また,多くの学級でタブレット端末を活用した授業が行われ,タブレット端末を授業でどのように活用しているのかを,保護者の皆様に見ていただく機会にもなりました。

4限は,第2回学校保健委員会をオンラインで開催しました。今回は「心と体を健康に!~ふわふわ言葉で話そうよ~」をテーマに,気持ちよく学校生活を過ごすための言葉のつかい方について考えました。はじめに,保健委員の子どもたちが,テーマに関わる事前アンケートの結果を発表し問題提起をしてくれました。そして,講師の本校スクールカウンセラーさんから,日々の学校生活の中で起こり得る場面を想定した映像(保健委員の皆さんによる迫真の演技がみられました)をもとに,どのように対応したらよいかを具体的に教えていただきました。今回の保健委員会をきっかけに,「ふわふわ言葉」がさらに広がるよう,みんなでがんばりましょう。

1年生が「水あそび」をしました

9月18日(水),1年生が生活科「なつとなかよし」の学習で,ペットボトルの水鉄砲を使った「水あそび」をしました。学習のねらいは,季節を感じながら身近にある物を使った遊ぶ活動を通して,季節(なつ)を感じたり,みんなと楽しみながら遊びを作り出そうとしたりすることです。

朝から気温が高かったため活動場所を木陰に変更し,「水あそび」を開始しました。子どもたちは,ペットボトルの水鉄砲を使って,どうしたら水を遠くまで飛ばせるのか,木を的にして,水を当てながら考えている様子でした。友達の方法と比較しながら,押し方や押す場所を変えて挑戦している子もいました。

後半は,みんなで「水遊び」を楽しみました。先生の大型の水鉄砲の周りに集まり先生に水をかける子,友達と追いかけっこをしながら水を掛け合う子など,時間いっぱいまで笑顔で楽しみました。来週から少しずつ涼しくなり秋が近づいてくるようです。「最後の夏」を楽しむことができた1年生でした。

6年生が「子どもの意見を聴く授業」に参加しました

9月17日(火),6年生が出前講座「子どもの意見を聞く授業」に参加しました。「豊橋市こども計画」の策定に向けた市子育て支援課の事業の一環として設定された講座で,豊橋の魅力やこれからの豊橋について考えていくものでした。将来どんな国や町に住みたいのか,豊橋がどんな街になってほしいのかといった投げかけに対し,その子なりの願いが聞かれました。こういった講座をきっかけに,社会科や総合的な学習の時間などを通して,社会の一員としての自覚を少しずつ育んでいきたいと思います。

5年生が理科スケッチに取り組みました

9月17日(火),5年生が理科スケッチに取り組みました。子どもたちは,自宅からもってきた植物をいろいろな角度から眺めたり,日にかざしたりしながら,特徴や形態を捉えようとしていました。理科スケッチは3年生以上が取り組みます。10月中旬までに各学年の計画に基づいて実施し,作品は教室や廊下に展示します。

3年生がJA豊橋の方から豊橋の農業について学習しました

9月17日(火),3年生が社会科や総合的な学習の一環として,JA豊橋から講師を招いて,豊橋の農業について学習しました。豊橋は日本有数の農業王国であること,農業が盛んな理由,生産量が多い野菜の種類などを教えてもらい,豊橋の農業に関心を高めたようでした。また,農家が減っていることや高齢化が進んでいることを聞き,「なぜ?」と疑問を感じた子もいたようでした。最後に講師の方から,プレゼントとしてトマトの苗をいただきました。みんなで大切に育て,おいしいトマトがたくさん実るといいですね。

ペットボトルキャップを使って造形遊びを楽しみました

9月11日(水),1年生が図画工作「いろいろ ならべて」の学習で,ペットボトルキャップを使って,造形遊びを楽しみました。体育館に広げられた大量のキャップを前にした子どもたちは,その子なりの活動を開始しました。同じ色のキャップを集め始める子,高く積み上げ始める子,おにぎりやアニメのキャラクターを作り始める子などなど。あっという間の1時間でした。また,体育館に広げられたキャップの片づけには,6年生が助っ人として活躍してくれました。

1年出前講座「動物のいのちについて考えよう」

9月11日(水),豊橋市保健所の職員の方を招き,1年生が出前講座「動物のいのちについて考えよう」を受講しました。保健所に保護された動物の話をもとに動物愛護の大切さを教えていただきました。また,職員の方に聴診器を胸に当ててもらいスピーカーを通して心音を聞く体験をさせていただきました。「ドクッ,ドクッ」と心臓の音が聞こえてくると歓声が上がり,子どもたちなりに「いのち」を感じたようでした。

5年生が稲刈りを体験しました

9月10日(火),5年生がふれあい農園に出かけ稲刈りを体験しました。地域の方から稲刈りの仕方を教えていただいた後,子どもたちが鎌をもって実際に稲を刈っていきました。始めはなかなかうまく鎌を使えず苦労していたようでしたが,地域の方に手本を見せていただきながら教えていただくと,少しずつコツをつかみ上手に刈り取ることができるようになってきました。また,刈った稲を束ねて麻ひもで縛る作業では,なかなか強く縛ることができず,抜けてしまったりほどけてしまったりする子もいました。そんな子どもたちの様子を温かく笑顔で見守っていただいた地域の皆さんの姿がとても印象的でした。

最後に残った稲をコンバインで刈り取る様子を見せていただきました。大型のコンバインがあっという間に稲を刈り取る様子を見て,コンバインの仕組みに関心をもった子もいたようでした。

5月の「代掻き」「田植え」から稲刈りまで,地域の皆様のおかげで貴重な体験をすることができました。本日も残暑厳しいなか,たくさんの皆様にご協力をいただきありがとうございました。今後ともよろしく願いいたします。

なかよしフェスタ(縦割り班活動)がありました

9月10日(火)の昼休み,第1回の縦割り班活動「なかよしフェスタ」がありました。1年生から6年生までで構成された「なかよし班」ごとに各教室に集まり,6年生がリーダーとなり一人ずつ自己紹介をしたり,次回活動する内容を考えたりしました。本年度は9回の活動を計画しています。活動を通して責任感や思いやりの心を育んでくれることを願っています。

4年出前講座「ごみはどこへ行く」

9月9日(月),4年生が社会科「住みよいくらしをつくる-ごみのしょりと利用-」の学習の一環として,出前講座「ごみはどこへ行く」を受講しました。学校敷地内に乗り入れたごみ収集車を実際に動かしていただきながら,職員の方からその仕組みを教えていただきました。その後子どもたちは,ごみ収集車の仕組みやごみ処理に関わる疑問を職員の方に質問をしていました。今回の講座で教えていただいたことを,社会科の学習にいかしていけるといいですね。

修学旅行説明会がありました

9月6日(金),体育館で修学旅行説明会を行い,6年生の保護者の方に参加していただきました。担任からは日程の概要や持ち物について,旅行業者の方からは旅行保険などについて説明があり,子どもたちは真剣な表情でメモをとっていました。日程の説明の中で,修学旅行で訪れる寺社仏閣が映し出されると,画像を見ながら笑顔で友達と話している姿も見られ,1か月後に迫った修学旅行を楽しみにしている様子がうかがえました。

愛知県豊橋市野依町諏訪125

TEL:0532-25-2186

FAX:0532-44-3064

Mail:noyori-e@toyohashi.ed.jp