今日の出来事

今年度初めてのクラブ活動

15日(木)、今年度初めてのクラブ活動が行われました。クラブ活動には4~6年生が参加します。今年は6つのクラブ(パソコン、ネットスポーツ、イラスト・ものづくり、室内ゲーム、理科実験、和太鼓)が開設されました。パソコンクラブと和太鼓クラブは、外部講師の先生をお招きして指導していただきます。それぞれのクラブ活動で楽しそうに活動をしていました。

【パソコン】

【ネットスポーツ】

【イラスト・ものづくり】

【室内ゲーム】

【理科実験】

【和太鼓】

読み聞かせ「よっといで」(3年生)

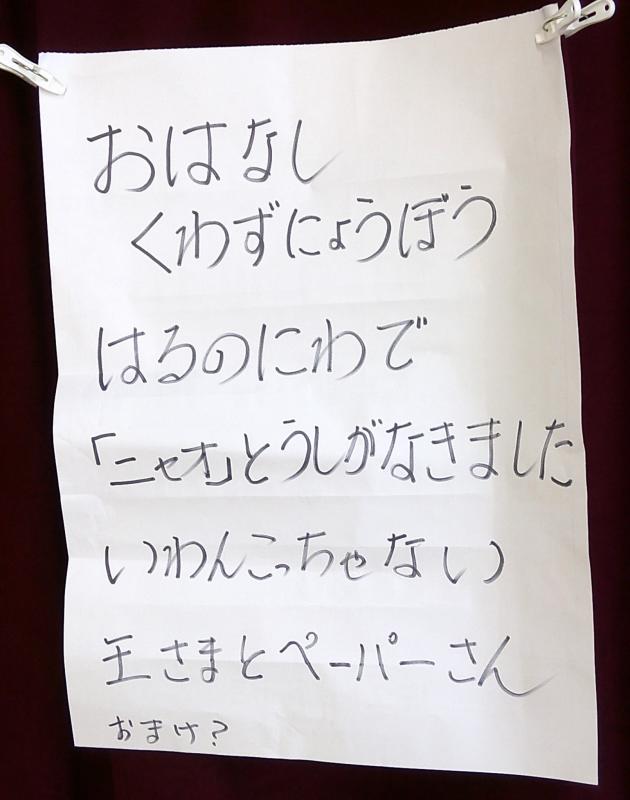

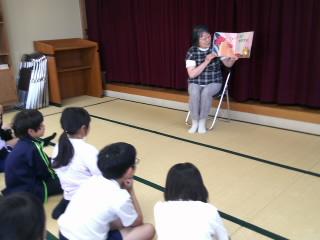

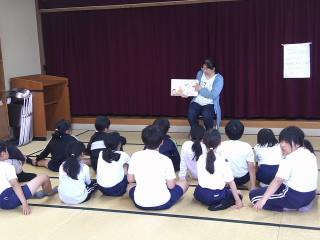

14日(水)、本年度最初の読み聞かせ「よっといで」が行われました。今回は以下のお話をしていただきました。

はじめは絵本はなく、素話でした。子どもたちは話を聞いて頭の中でイメージを膨らませました。続いて絵本の読み聞かせです。話を聞きながら絵本に見入っていました。最後は手遊びをしました。短い時間でしたが、子どもたちはお話の世界に浸り、楽しい時間を過ごすことができました。読み聞かせ「よっといで」のみなさん、ありがとうございました。

春の530運動

13日(火)の朝のくすのきタイムで、530運動を行いました。はじめに環境委員会の話を聞き、その後学年ごとに決められた場所で草取りや落ち葉拾いを行いました。短い時間でしたが、子どもたちは真剣に取り組み、たくさんの草や落ち葉が集まりました。

5年生 調理実習

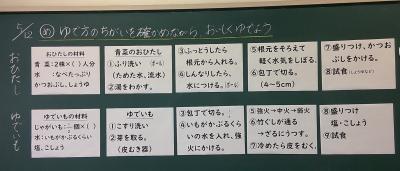

5年生の家庭科の授業で調理実習を行いました。「ゆで方のちがいを確かめながら、おいしくゆでよう」という学習めあてで、『青菜(ほうれん草)のおひたし』と『じゃがいものゆでいも』をつくりました。

【おひたし】ゆで上がりまでは順調。しんなりとしたほうれん草を包丁で切る時にはなかなかうまく切れず、悪戦苦闘していました。

【ゆでいも】「まだかな~」と言いながら、何度も竹串や箸をじゃがいもに刺して、ゆで上がり具合を確認していました。

【試食】「おいしい!」・・・自分で作ったものはやはりおいしいのかな!?

旭校区グランドゴルフ大会

5月11日(日)に旭校区子ども会主催の「グランドゴルフ大会」が本校運動場で開催されました。小4以上の児童を含め、100名近くの人数が参加したそうです。児童・保護者・校区のかたがた三世代が交流を深めていました。子どもたちは大人の人たちから打ち方のアドバイスを受けて、楽しそうに行っていました。こうした地域行事での交流を通して、子どもたちも地域愛が育まれていくことと思います。

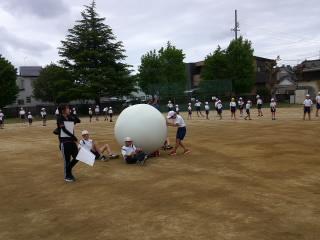

運動会練習5/9

今日は全校で『大玉ころりん』(大玉転がし)の練習を初めて行いました。縦わり班で赤・白に分かれて競技をします。今日は風が強かったため、大玉を転がすにも一苦労していました。1回目の練習では、1回戦目は赤組勝利、2回戦目は白組勝利となり、3回戦目が行われました。3回戦目の結果は・・・白組勝利!今回は2対1で白組が勝ちました。果たして当日はどちらが勝つのか!?

運動会練習

5月17日(土)の「こいのぼり運動会」に向けて、子どもたちは一生懸命練習に取り組んでいます。今回は低学年、全体練習(開閉会式)、中学年の取り組みの様子を紹介します。

【低学年(1・2年生)】

1・2年生は『あさひっ子ポケダンシング玉入れ』(ダンス+玉入れ)の隊形移動の仕方を初めて行いました。まだまだ移動にぎこちなさを感じますが、ダンスと玉入れも行って一通りの流れを確認しました。

【全校練習】

開閉会式での入退場の仕方やあさひっ子体操を行いました。全校練習の時間もあまりないので、子どもたちは意識して動きの確認に取り組んでいました。

【中学年(3・4年生)】

『ロック・ソーラン』の踊りの練習を行いました。この連休で踊りを忘れてしまった子がたくさんいたので、一つ一つの動きの確認をしました。

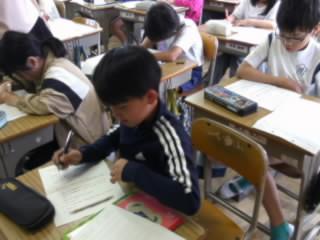

授業の様子

今回は3・4年生の授業の様子を紹介します

【3年 図工】

『絵の具と水のハーモニー』『けずってつけて わたしたちの形』の作品鑑賞をしました。友達の作品を見て「すてきなところ」をプリントに書きました。

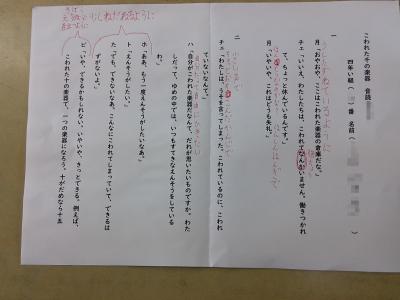

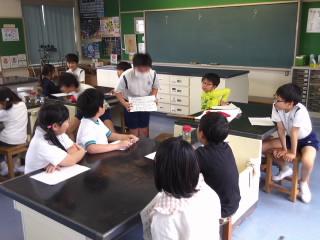

【4年 国語】

『こわれた千の楽器』の単元で、想像したことを音読で表す学習をしています。声の大きさや高さ、読む速さなどを意識して、「この部分はこんなふうに音読する」といった各自で考えたことを、文章が書かれたプリントに書き込みました。

たんぽぽ遠足

5月1日(木)、豊橋公園へ縦割り班でたんぽぽ遠足に出かけました。豊橋公園に到着したら、ウォークラリーのスタートです。地図を見ながら縦割り班ごとに豊橋公園内のチェックポイントを回ります。班のみんなで地図を見て、どうやって行ったらよいかみんなで相談していました。チェックポイントでは、課題に挑戦しました。『フラフープにいくつ玉が入るか』や『変顔で先生を笑わせる』など、全部で9つのチェックポイントがあり、多くのポイントを集めようとみんなで必死になっていました。ウォークラリーが終わると、楽しみにしていたお弁当の時間です。班ごとにかたまって楽しくお弁当を食べていました。お弁当を食べ終わると、陸上競技場に移動し、縦割りグループごとに遊びました。広々とした陸上競技場で子どもたちは走り回っていました。短い時間でしたが、「おにごっこ」や「ドッジボール」などをして楽しい時間を過ごしました。天気に恵まれ、子どもたちにとって楽しい思い出になったひまわり遠足になりました。

【出発!】

【ウォークラリー】

【お弁当】

【縦割り班活動】

運動会練習

5月17日(土)に行われる「こいのぼり運動会」に向けて、どの学年も運動会の練習が始まっています。今回は5・6年の『フラッグ』の練習の様子を紹介します。

1・2年 なかよししゅうかい

4月30日(水)の2時間目に、『1・2年なかよししゅうかい~がっこうたんけん~』が行われました。6つのグループに分かれて、まずはそれぞれのグループで名刺交換をしました。その後、スタンプラリー形式でグループごとに職員室や保健室、理科室などの特別教室を回り、先生たちからスタンプを押してもらっていました。2年生は1年生に、職員室や保健室に入る時のあいさつの仕方や特別教室ではどんな勉強をするのかを教えていました。

【名刺交換】

【がっこうたんけん】

今年度初めての歌声集会

4月28日(月)のくすのきタイムの時間に、今年度初めての歌声集会を行いました。今回は『校歌』と『きみの心に』の2曲を歌いました。『校歌』は、まず2・4・5年グループと1・3・6年グループに分かれて歌い、それぞれのグループ斉唱後には感想を言い合いました。「大きな声でそろっていてよかった」などの感想が述べられていました。その後は全校児童で『校歌』『きみの心に』を歌いました。歌声の響く、明るい雰囲気の旭小学校を感じ取ることができました。

新入児童交通安全教室(1年生)

4月25日(金)、市役所生活安全課・豊橋警察署・校区交通安全指導員のかたがたにお越しいただき、新入児童交通安全教室を行いました。道路の歩き方や横断歩道の渡り方などのお話を聞いた後、校外に出て実践してみました。登下校や遊びに行く時など、子どもたちだけで行動することが多くなってきます。交通ルール・マナーを守って、事故に遭わないように気をつけてほしいと思います。

授業参観・学級懇談会

4月24日(木)、授業参観・学級懇談会が行われました。多くの保護者のかたに参観していただきました。子どもたちは少し緊張気味でしたが、一生懸命学習に取り組む姿を保護者のかたにお見せすることができたと思います。授業参観後は学級懇談会を行いました。各担任から学級経営方針などの話をさせていただきました。学校と家庭が協力をしながら、子どもたちの成長を育んでいきたいと思います。

【1年い組】

【2年い組】

【3年い組】

【4年い組】

【5年い組】

【6年い組】

【6年ろ組】

【あおぞら い組】

【あおぞら ろ組】

本年度初めてのスマイルタイム

4月23日(水)の昼の休み時間に、本年度初めてのスマイルタイム(縦わり班活動)を行いました。あいにくの天気で運動場が使用できなかったため、各班ごとに体育館や特別教室に分かれて活動しました。今回は初めての顔合わせということもあり、班の集合写真を撮ったり一人ずつ自己紹介をしたりしました。全員の紹介が終わると、班長の6年生がクイズなどを出して楽しい時間を過ごしました。

授業の様子(1・2年生)

今回は、1・2年生の授業の様子を紹介します。

※他学年の授業の様子は順次紹介していきます。

【1年 音楽「うたってなかよくなろう」】

CDから流れる童謡で、「ぞうさん」や「ちょうちょ」など、知っている歌が流れてくると子どもたちは元気いっぱいに歌っていました。

【2年 国語「風のゆうびんやさん」】

先生が範読した後に続いて、大きな声で音読をしていました。

【おまけ 昼休み時間の運動場の様子】

前期任命式

4月21日(月)のくすのきタイムの時間に、学級・学校のリーダーとなる学級委員・委員会委員長・運営委員の任命式を行いました。それぞれのリーダーを中心に、全校児童が協力し合って、明るく楽しい学級・学校づくりに取り組んでほしいと思います。

1年生 小学校で初めての給食

4月18日(金)、1年生の給食がスタートしました。給食当番がエプロンや三角巾、マスクなどをつけ、配膳を行いました。今日の献立は、ご飯、米粉カレー、春キャベツのサラダ、牛乳でした。全員で「いただきます」を言って給食のスタートです。牛乳パックの開け方を先生から聞き、自分で開けた子、先生に手伝ってもらいながら開ける子など、一つ一つやり方を覚えていきます。また、ご飯やサラダをおかわりする子もたくさんおり、みんなおいしそうに給食を食べていました。

退任式

4月15日(火)の5時間目に、退任式を行いました。昨年度までいらした3名の先生がたが旭小学校に戻ってきました。代表児童が手紙を読んだ後、花束を贈りました。その後3名の先生がたからお話をいただきました。最後は、全校児童で花道をつくり、先生がたを見送りました。先生がたとのお別れは寂しいですが、新しい学校でがんばってほしいと思います。

前期運営委員選挙

4月14日(月)、朝のくすのきタイムで前期運営委員選挙が行われました。5・6年生全員が体育館に入り、立候補者の話を聞いた後、投票用紙のふさわしいと思う人の欄に〇印をつけました。立候補者は、旭小に何が必要か、どんなことに取り組んでいきたいか抱負を述べました。どの立候補者からも、旭小をよりよくしていきたいという強い思いが伝わってきました。当選した前期運営委員を中心に、みんなで力を合わせて、旭小をよりよい学校にしてほしいと思います。

愛知県豊橋市旭町旭409

TEL:0532-52ー2934

FAX:0532-57ー1968

Mail:asahi-e@toyohashi.ed.jp