出来事

学校での出来事や様子を発信します

退所式 野外教育活動

楽しかった野外教育活動も最後のイベント、退所式となりました。

施設のスタッフのみなさんにお礼をして、2日間の自分と仲間の成長を実感する会となりました。

これで本年度の野外教育活動の報告を終わります。

施設のスタッフのみなさんにお礼をして、2日間の自分と仲間の成長を実感する会となりました。

これで本年度の野外教育活動の報告を終わります。

来た時よりも美しく 野外教育活動

昼食後は、お世話になった施設の掃除をしました。

お風呂掃除もがんばりました。

来た時よりも美しくをめざして取り組みました。

お風呂掃除もがんばりました。

来た時よりも美しくをめざして取り組みました。

ネイチャーゲームに参加 野外教育活動

宿泊棟のシーツをきれいにたたんで返却した後は、ネイチャーゲームに参加しました。

専門の講師の方々が4名も来てくださり、面白くてタメになるゲームを一緒にしました。

ネイチャービンゴで大盛り上がり!

専門の講師の方々が4名も来てくださり、面白くてタメになるゲームを一緒にしました。

ネイチャービンゴで大盛り上がり!

カートンドックの朝ごはん 野外教育活動

朝食は、牛乳パックにアルミホイルに包んだホットドックを入れて焼く「カートンドック」をつくりました。

「火が怖い」という子もいる中、笑顔でじゃんじゃん焼いている強者もいて、子どもたち一人一人の持ち味がよく見える機会でした。

手軽においしく温かい朝食をいただくことができました。

「火が怖い」という子もいる中、笑顔でじゃんじゃん焼いている強者もいて、子どもたち一人一人の持ち味がよく見える機会でした。

手軽においしく温かい朝食をいただくことができました。

垂直避難も訓練

6月22日(水)、避難訓練を行いました。

今回は、地震と、その後の津波に対応した訓練をしました。

地震発生時に一時避難場所の運動場に避難しました。

その後、津波発生の情報を受けて校舎屋上に避難しました。

避難の仕方を「知っている」と「知らない」のちがいは大きいので、不十分なところもありましたが、訓練を実施・継続していきたいと思います。

今回は、地震と、その後の津波に対応した訓練をしました。

地震発生時に一時避難場所の運動場に避難しました。

その後、津波発生の情報を受けて校舎屋上に避難しました。

避難の仕方を「知っている」と「知らない」のちがいは大きいので、不十分なところもありましたが、訓練を実施・継続していきたいと思います。

元気に2日目スタート 野外教育活動

おはようございます。

5年生は少年自然の家での宿泊をして、元気に朝を迎えました。

朝の集いでは、下地っ子体操をして身体をほぐし、これからの活動に備えます。

5年生は少年自然の家での宿泊をして、元気に朝を迎えました。

朝の集いでは、下地っ子体操をして身体をほぐし、これからの活動に備えます。

キャンプファイヤー④ 野外教育活動

キャンプファイヤーのフィナーレは、「龍」の火文字とファイヤーロードによる退場でした。

どの子も、かけがえのない時間を過ごすことができました。

本日の紹介は以上です。明日の活動をお楽しみに♪

どの子も、かけがえのない時間を過ごすことができました。

本日の紹介は以上です。明日の活動をお楽しみに♪

キャンプファイヤー② 野外教育活動

い組もろ組も、みんななかよく楽しんでいます。

この気持ち伝わるかな。

この気持ち伝わるかな。

キャンプファイヤー③ 野外教育活動

例年行われていたファイヤートーチ。

今年はサイリウムを使って全員で光のダンスをしました。

きれいな光景にみんな感動しました❗️

今年はサイリウムを使って全員で光のダンスをしました。

きれいな光景にみんな感動しました❗️

キャンプファイヤー① 野外教育活動

いよいよキャンプファイヤー始まりました。

学級対抗ゲームや、い組、ろ組それぞれの出し物で楽しみました。

学級対抗ゲームや、い組、ろ組それぞれの出し物で楽しみました。

キャンプファイヤー間もなく始まります 野外教育活動

お腹も満たされ、食器片付けの鬼チェックも乗り越え、いよいよキャンプファイヤーです。

井桁の準備はバッチリです。

先生方も応援に来てくれました。

ファイヤー!

井桁の準備はバッチリです。

先生方も応援に来てくれました。

ファイヤー!

カレーおいしかったよ! 野外教育活動

班ごとでつくったカレーをいただきました。

心配していたごはんの出来は上々でした。

さわやかな空の下、久しぶりに友達と楽しく食事ができました。

心配していたごはんの出来は上々でした。

さわやかな空の下、久しぶりに友達と楽しく食事ができました。

晩ごはん完成しました! 野外教育活動

みんなで力を合わせてつくった晩ごはん、完成しました!

イエーイ

イエーイ

防災ごはん茹で茹で作戦 野外教育活動

ごはんは袋に入れて茹でるだけの防災用ごはんを使用しました。

お釜で30分茹でればおいしいご飯が完成するはずです。

お釜で30分茹でればおいしいご飯が完成するはずです。

カレーづくり 始まりました 野外教育活動

晩ごはんのカレーづくりが始まりました。

とはいえ、野外での(に限らず)調理は初めてという人がほとんどです。

どきどきしながら野菜を切ったり、かまどで火を起こしたりしています。

午後4時の完成・会食をめざしてがんばります。

とはいえ、野外での(に限らず)調理は初めてという人がほとんどです。

どきどきしながら野菜を切ったり、かまどで火を起こしたりしています。

午後4時の完成・会食をめざしてがんばります。

大興奮、ウォークラリー 野外教育活動

昼食後、ウォークラリーを行いました。

8つの班に分かれて森の中へGO!

いきなりスタート地点に戻ってきたり、道に迷ってチェックポイントがなかなか見つからなかったりと、どの班もドラマがあったようです。

8つの班に分かれて森の中へGO!

いきなりスタート地点に戻ってきたり、道に迷ってチェックポイントがなかなか見つからなかったりと、どの班もドラマがあったようです。

早目のお昼ごはん 野外教育活動

野外教育活動最初のイベントはお昼ごはん。

みんなで持ってきたお弁当をいただきました。

この後、ウォークラリーを行います。

みんなで持ってきたお弁当をいただきました。

この後、ウォークラリーを行います。

入村式 野外教育活動

少年自然の家での入村式を行いました。

館長さんから施設内での注意事項を説明していただきました。

みんなしっかり聞いている様子でした。

明け方には野ウサギの訪問があるかも⁉︎

館長さんから施設内での注意事項を説明していただきました。

みんなしっかり聞いている様子でした。

明け方には野ウサギの訪問があるかも⁉︎

少年自然の家に到着

少年自然の家に到着しました。

好天に恵まれ、芝生広場がキラキラしています。

好天に恵まれ、芝生広場がキラキラしています。

野外教育活動に出発!

本日より1泊2日の予定で5年生が豊橋市少年自然の家にて野外教育活動を行います。

学校での出発式を終え、これからバスで向かいます。

天気よく、元気いっぱい(とちょっぴり緊張)で出発しました。

野外教育活動の様子は、本ブログにてリアルタイムでお知らせします。

学校での出発式を終え、これからバスで向かいます。

天気よく、元気いっぱい(とちょっぴり緊張)で出発しました。

野外教育活動の様子は、本ブログにてリアルタイムでお知らせします。

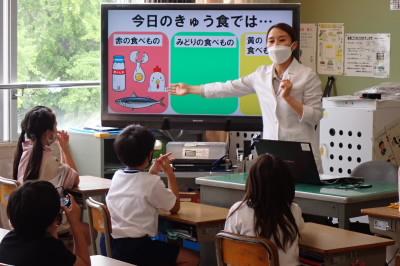

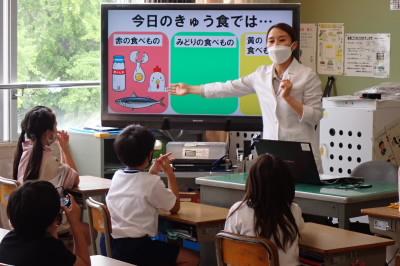

実習生による保健指導

6月21日(火)、3年い組では、養護教諭実習生による保健指導の授業が行われました。

健康な生活を送るために必要な生活習慣について学びました。

自作教材を使った授業は見ごたえ十分で、子どもたちは楽しく学ぶだけでなく、自分で考えていく力も高めることができました。

健康な生活を送るために必要な生活習慣について学びました。

自作教材を使った授業は見ごたえ十分で、子どもたちは楽しく学ぶだけでなく、自分で考えていく力も高めることができました。

自転車教室(3年)

6月21日(火)、3年生は自転車教室を行いました。

豊橋警察署の方々や交通指導員のみなさんが来てくださいました。

それぞれ家庭から持ってきた自転車に乗って、安全な乗り方や交通ルールを学ぶことができました。

行動範囲が広がる自転車で下地のまちを安全に駆け抜けてほしいですね。

豊橋警察署の方々や交通指導員のみなさんが来てくださいました。

それぞれ家庭から持ってきた自転車に乗って、安全な乗り方や交通ルールを学ぶことができました。

行動範囲が広がる自転車で下地のまちを安全に駆け抜けてほしいですね。

配膳も片付けもできるよ!(1年)

入学してからもうすぐ3か月、1年生は小学校生活に慣れてきました。

給食の受け取りや配膳、片付けもばっちりできます。

「1年〇組です。おねがいします!」

という元気な声が聞こえると、こちらも笑顔になります。

給食の受け取りや配膳、片付けもばっちりできます。

「1年〇組です。おねがいします!」

という元気な声が聞こえると、こちらも笑顔になります。

座席配置も大切だね お話タイム

毎週金曜日のお話タイムも、各学級軌道に乗ってきました。

5年い組では、6年ろ組につづき、コの字型の座席配置で進めました。

話す相手、聞く相手が子ども同士で展開できることで、これまで以上に活発な発言が見られるようになりました。

5年い組では、6年ろ組につづき、コの字型の座席配置で進めました。

話す相手、聞く相手が子ども同士で展開できることで、これまで以上に活発な発言が見られるようになりました。

すばらしい歌声広場(6年)

6月16日(木)は、本年度2回目の歌声広場を行いました。

今回は6年生です。

リズムレンジャーのリズム遊び、楽しくできました。

6年生による楽器とリズム演奏。とても楽しそうにスウィングしていました。

そして、そして、ようやくの合唱!

感染症対策のため、間隔を広くとり、換気を徹底して行いました。

参観してくださった保護者のみなさんからも好評を得ることができました。

6年生の団結とハイパフォーマンスを見ることができ、彼らの成長を実感することができました。

今回は6年生です。

リズムレンジャーのリズム遊び、楽しくできました。

6年生による楽器とリズム演奏。とても楽しそうにスウィングしていました。

そして、そして、ようやくの合唱!

感染症対策のため、間隔を広くとり、換気を徹底して行いました。

参観してくださった保護者のみなさんからも好評を得ることができました。

6年生の団結とハイパフォーマンスを見ることができ、彼らの成長を実感することができました。

保健指導(3年)

3年生では、北部調理場の栄養教諭が来校して食育指導をしていただきました。

給食の配膳から食事の様子を見ていただいた後、栄養に関する指導がありました。

子どもたちも活発に発言したり、お話を真剣に聞いたりして学ぶことの多い時間でした。

「食育」という言葉も一般的になりましたが、学校では給食の時間を活用して啓発したり、生活とつないで学ぶことを継続していきたいと考えます。

給食の配膳から食事の様子を見ていただいた後、栄養に関する指導がありました。

子どもたちも活発に発言したり、お話を真剣に聞いたりして学ぶことの多い時間でした。

「食育」という言葉も一般的になりましたが、学校では給食の時間を活用して啓発したり、生活とつないで学ぶことを継続していきたいと考えます。

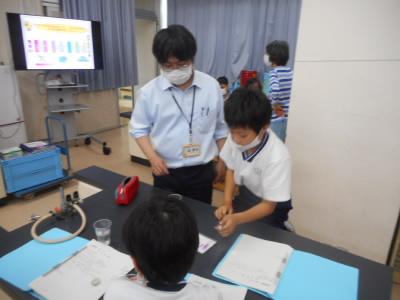

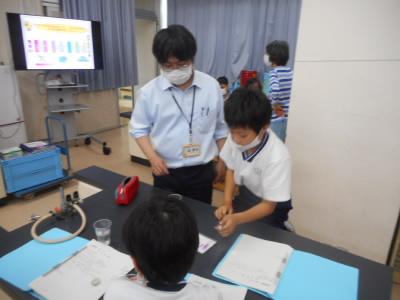

教育実習を行っています

本校には5月30日から2名の教育実習生がやってきています。

昨日は4年ろ組にて算数の授業研究がありました。

実習生の真剣な表情や取り組みに子どもたちも引き込まれ、よく頑張っていました。

子どもたちにも、実習生にも、忘れられないよい経験になったと思います。

昨日は4年ろ組にて算数の授業研究がありました。

実習生の真剣な表情や取り組みに子どもたちも引き込まれ、よく頑張っていました。

子どもたちにも、実習生にも、忘れられないよい経験になったと思います。

間引きも大事だね

1年生が生活科で育てているアサガオですが、自分の鉢から苗を抜いていました。

聞いてみると、「間引きをしている」とのことです。

出た芽はすべて育てたいけど、限られた場所では適正な数があることを学んだようです。

それでも、間引いた苗は学級園の片隅に植え替えてあげるやさしい1年生です。

大きく育って花を咲かせるのが楽しみです。

聞いてみると、「間引きをしている」とのことです。

出た芽はすべて育てたいけど、限られた場所では適正な数があることを学んだようです。

それでも、間引いた苗は学級園の片隅に植え替えてあげるやさしい1年生です。

大きく育って花を咲かせるのが楽しみです。

水泳授業始まりました

6月8日(水)のプール開きから、本校のプールでの水泳授業が始まりました。

今年度は、3,4年生がアスカスポーツこもぐちでの水泳授業となり、校内のプールは1,2,5,6年とひまわり学級が使います。

曇りがちな梅雨空の日が続きますが、晴れればこんなに快適!

水泳の授業は3年ぶりとなるので、どの学年も、まずは水に慣れ、水に親しむところから進めていきます。

今年度は、3,4年生がアスカスポーツこもぐちでの水泳授業となり、校内のプールは1,2,5,6年とひまわり学級が使います。

曇りがちな梅雨空の日が続きますが、晴れればこんなに快適!

水泳の授業は3年ぶりとなるので、どの学年も、まずは水に慣れ、水に親しむところから進めていきます。

授業参観ありがとうございました

6月10日(金)、2年ぶりに授業参観を行うことができました。

2,3限の授業を、各学級が公開しました。

1時間は命の大切さについて考える道徳を行いました。

もう1時間は、各学級の担任が考えました。

1年

2年

3年

4年

5年

6年

ひまわり学級も、張り切って勉強しました。

人数や公開時間の制限があり、十分ご覧いただけず心苦しい限りですが、子どもたちのがんばっている様子が見ていただけるよう、安全に配慮しつつ進めていきたいと思います。

2,3限の授業を、各学級が公開しました。

1時間は命の大切さについて考える道徳を行いました。

もう1時間は、各学級の担任が考えました。

1年

2年

3年

4年

5年

6年

ひまわり学級も、張り切って勉強しました。

人数や公開時間の制限があり、十分ご覧いただけず心苦しい限りですが、子どもたちのがんばっている様子が見ていただけるよう、安全に配慮しつつ進めていきたいと思います。

出前授業 水質調査(4年)

6月7日(火)、豊橋市水道局による出前授業がありました。4年生が、水質検査について勉強しました。

学校の池をはじめ4箇所から採取された水の汚れ具合を試薬を使って調べました。

試薬の色が変化すると、子どもたちは大歓声。ライヴと体験は興奮しますね。

4年生は総合的な学習で豊川について学びます。今回はその第一歩です。

学校の池をはじめ4箇所から採取された水の汚れ具合を試薬を使って調べました。

試薬の色が変化すると、子どもたちは大歓声。ライヴと体験は興奮しますね。

4年生は総合的な学習で豊川について学びます。今回はその第一歩です。

野菜が実をつけ始めたよ(2年)

2年生が生活科で栽培している野菜たちが実をつけ始めました。

この調子だと、今月のうちに収穫できそうです。大切に育てたからですね。

今日の公開授業参観の折には、子どもたちの野菜や学級園もご覧いただければ幸いです。

この調子だと、今月のうちに収穫できそうです。大切に育てたからですね。

今日の公開授業参観の折には、子どもたちの野菜や学級園もご覧いただければ幸いです。

七夕飾りづくり(1年)

1年生は、生活科の学習で季節の行事として七夕を学習しています。その一環で作る七夕飾りを、地域の方々が教えにきてくださいました。

子どもたちは、とても楽しんで飾りづくりをしていました。

地域の方々の愛情と協力のおかげで、下地の子どもたちは元気に明るく育っています。

子どもたちは、とても楽しんで飾りづくりをしていました。

地域の方々の愛情と協力のおかげで、下地の子どもたちは元気に明るく育っています。

お話タイムがめざすところ

毎週金曜日に実施しているお話タイムも、子どもたちになじんできたようです。

学年、学級によって、テーマを揃えたりタイムリーなものを扱ったりしているようです。

2年い組では「かさとカッパ、使うならどちら?」

6年ろ組では「あなたはネコ派、イヌ派?」というものでした。

一見単純な2択と思うかもしれません(そういう部分もあります)。しかし、その理由を自分で考えるメタ認知と、他者の考えにふれて自分の認識が新たになるジンテーゼにこそ意味があると考えます。

お話タイムですので、自分の考えを発言したり他者の発言を受け継いで対話することができるに越したことはないのですが、友だちの発言を聞き自分と比較するだけでもジンテーゼが生まれます。

お話タイムこそ、下地小学校におけるアウフヘーベンの場にしたいと考えます。

学年、学級によって、テーマを揃えたりタイムリーなものを扱ったりしているようです。

2年い組では「かさとカッパ、使うならどちら?」

6年ろ組では「あなたはネコ派、イヌ派?」というものでした。

一見単純な2択と思うかもしれません(そういう部分もあります)。しかし、その理由を自分で考えるメタ認知と、他者の考えにふれて自分の認識が新たになるジンテーゼにこそ意味があると考えます。

お話タイムですので、自分の考えを発言したり他者の発言を受け継いで対話することができるに越したことはないのですが、友だちの発言を聞き自分と比較するだけでもジンテーゼが生まれます。

お話タイムこそ、下地小学校におけるアウフヘーベンの場にしたいと考えます。

ぎんなんクリーン

本年度、ぎんなん活動(全学年の縦割り活動)は週1回行うようになりました。それに伴い、レクリエーションだけでなく、協同して活動する機会としました。その一つが、「ぎんなんクリーン」という清掃活動です。

先週行った第1回では、6年生のぎんなんリーダーが5年生以下をリードして分担箇所の清掃に入りました。異学年での取り組みだからこその、優しさと温かさが見られました。

異学年だからこその、顔の見える・名前のわかる人間関係を育んでいきたいと考えます。

先週行った第1回では、6年生のぎんなんリーダーが5年生以下をリードして分担箇所の清掃に入りました。異学年での取り組みだからこその、優しさと温かさが見られました。

異学年だからこその、顔の見える・名前のわかる人間関係を育んでいきたいと考えます。

オンライン授業順調です

1年生のオンライン授業に校長室のPCから参加しました。

画面の角度や板書にも、担任の先生の工夫が出ています。教室にいる子どもたちはもちろん、オンラインで参加していた子どもの発言も生かして、教室と自宅がシームレスになるような授業づくりをしていました。

学校に足を運べないことがあっても、学習に参加できるよう準備をしていきます。

画面の角度や板書にも、担任の先生の工夫が出ています。教室にいる子どもたちはもちろん、オンラインで参加していた子どもの発言も生かして、教室と自宅がシームレスになるような授業づくりをしていました。

学校に足を運べないことがあっても、学習に参加できるよう準備をしていきます。

強風による大イチョウの被害

6月6日(月)は、未明から雨と強風が続きました。児童の登校後も強風が続きました。

この強風によって、大イチョウの枝葉が折れる被害が出ました。

2月の保全作業を経て、今年の枝葉の伸びや樹勢はよい様子でしたが、まだまだいたわりが必要です。

今後の台風シーズンに向けて、樹木医にも相談しながら対応していきます。

この強風によって、大イチョウの枝葉が折れる被害が出ました。

2月の保全作業を経て、今年の枝葉の伸びや樹勢はよい様子でしたが、まだまだいたわりが必要です。

今後の台風シーズンに向けて、樹木医にも相談しながら対応していきます。

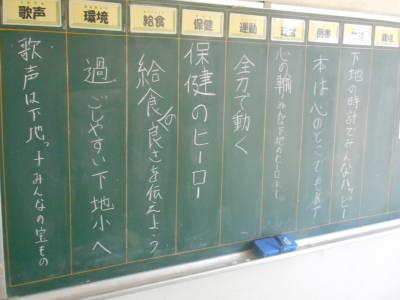

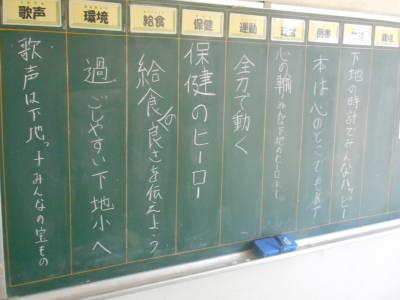

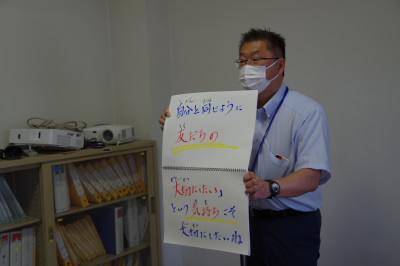

委員会活動がんばってます

6年昇降口にある各委員会の掲示板がリニューアルしました。

それぞれの委員会のスローガンや委員長の抱負が書かれています。

自分たちで考え、自分たちで決めて、自分たちで実行し、自分たちで見直す。

自主自立の精神を育むとともに、特に6年生のみなさんには、リーダーとしての資質を高めていく機会にしてほしいと願っています。

競争から協調、協力から協同へ、下地小学校の教育が変わる足がかりにしたいと考えます。

それぞれの委員会のスローガンや委員長の抱負が書かれています。

自分たちで考え、自分たちで決めて、自分たちで実行し、自分たちで見直す。

自主自立の精神を育むとともに、特に6年生のみなさんには、リーダーとしての資質を高めていく機会にしてほしいと願っています。

競争から協調、協力から協同へ、下地小学校の教育が変わる足がかりにしたいと考えます。

豊橋・学校いのちの日にむけて

今月の全校朝会では、6月18日の「豊橋・学校いのちの日」に向けて、命にかかわる話をしました。とはいっても、単純に「命を大切にしよう」では、子どもたちには伝わらないと考え、できるだけ自分ごとに感じるような話題にしました。

6月10日(金)の学校公開日では、全学級が道徳の授業を公開します。それも含めて、今月は、自他の命について考える機会を設けていきます。子どもたち一人一人が考えを深め、行動に生かすことを願っています。

6月10日(金)の学校公開日では、全学級が道徳の授業を公開します。それも含めて、今月は、自他の命について考える機会を設けていきます。子どもたち一人一人が考えを深め、行動に生かすことを願っています。

530運動を行いました

6月1日(水)、530運動を実施しました。

昨年に引き続き、低中学年は校庭の草取りを、高学年は学校周辺のごみ拾いをしました。短い時間でしたが、どの子も真剣に取り組むことができました。

学校だけでなく、自分たちのまちをきれいにする気持ち、ごみを出さない気持ちを育んでいきたいと考えます。

昨年に引き続き、低中学年は校庭の草取りを、高学年は学校周辺のごみ拾いをしました。短い時間でしたが、どの子も真剣に取り組むことができました。

学校だけでなく、自分たちのまちをきれいにする気持ち、ごみを出さない気持ちを育んでいきたいと考えます。

体力テストがんばりました

グランドコンディション不良のため、体力テストは6月1日(水)に順延して実施しました。

どの子も、力いっぱいがんばることができました。

どの子も、力いっぱいがんばることができました。

サツマイモの苗を植えたよ

5月30日(月)はよい天気でした。

1年生と6年生のペア学年が一緒にサツマイモの苗を植えました。

6年生がやさしく1年生に教えていました。

1年生は大満足でした。

秋の収穫、そして焼きいも会が楽しみです。

1年生と6年生のペア学年が一緒にサツマイモの苗を植えました。

6年生がやさしく1年生に教えていました。

1年生は大満足でした。

秋の収穫、そして焼きいも会が楽しみです。

早くも収穫

2年生が野菜の栽培をスタートする中、早くも収穫する学級あり!

ひまわり学級では、玉ねぎとジャガイモがたくさんとれました。

次は何を育てようか、とても楽しみです。

ひまわり学級では、玉ねぎとジャガイモがたくさんとれました。

次は何を育てようか、とても楽しみです。

野菜の栽培スタート(2年)

2年生は、生活科でそれぞれが野菜を栽培しています。

一人一人、プランターに植えて苗を育てています。

暑くなってきましたが、植物の成長にとってはうれしい季節。夏休みを迎えるころには収穫できると思うと楽しみですね。

お世話、がんばってね。

一人一人、プランターに植えて苗を育てています。

暑くなってきましたが、植物の成長にとってはうれしい季節。夏休みを迎えるころには収穫できると思うと楽しみですね。

お世話、がんばってね。

体力テストに向けて練習中

明日、5月31日(火)に行う予定の体力テストに向けて、各学年で体育の時間に練習をしています。

この日は、3年生が「ソフトボール投げ」の練習をしていました。

3年生から始まる種目なので子どもたちはどきどきでしたが、枠の中に投げることができました。

50m走の練習も、がんばっていました。

どの学年、どの子も自己ベストが発揮できるよう、応援しています。

この日は、3年生が「ソフトボール投げ」の練習をしていました。

3年生から始まる種目なので子どもたちはどきどきでしたが、枠の中に投げることができました。

50m走の練習も、がんばっていました。

どの学年、どの子も自己ベストが発揮できるよう、応援しています。

歌わない歌声広場(4年)

5月26日(木)は、今年度最初の歌声広場を4年生が行いました。

とはいえ、まだまだ歌声を響かせるのは心配な状況です。4年生は、クラップを中心にしたリズム遊びで音楽を演奏しました。

歌声委員会の「リズムレンジャー」たちも登場して、楽しいリズム遊びをしました。

体育館には、3年生のみなさんと、4年生の保護者がライヴで参観しました。

他学年は、Teamsを使って教室でリモート参加しました。

初めての試みで課題もありましたが、まずは実施できたことに感謝です。

とはいえ、まだまだ歌声を響かせるのは心配な状況です。4年生は、クラップを中心にしたリズム遊びで音楽を演奏しました。

歌声委員会の「リズムレンジャー」たちも登場して、楽しいリズム遊びをしました。

体育館には、3年生のみなさんと、4年生の保護者がライヴで参観しました。

他学年は、Teamsを使って教室でリモート参加しました。

初めての試みで課題もありましたが、まずは実施できたことに感謝です。

学校探検(1,2年)

校長室の横を通ると、こんな張り紙がありました。

2年生が、1年生を連れて学校探検をするための準備でした。

1年生を連れて歩く2年生は、すっかりお兄さん、お姉さんでした。

校長室にもやってきました。

1年生にとっても、2年生にとっても、楽しく発見のある学習でした。

2年生が、1年生を連れて学校探検をするための準備でした。

1年生を連れて歩く2年生は、すっかりお兄さん、お姉さんでした。

校長室にもやってきました。

1年生にとっても、2年生にとっても、楽しく発見のある学習でした。

3年生 校区探検

5月19日から23日にかけて、3年生が校区探検をしました。

これから社会科で学習する「私たちのまち」につながるヒントがたくさん見つかったかな。

これから社会科で学習する「私たちのまち」につながるヒントがたくさん見つかったかな。

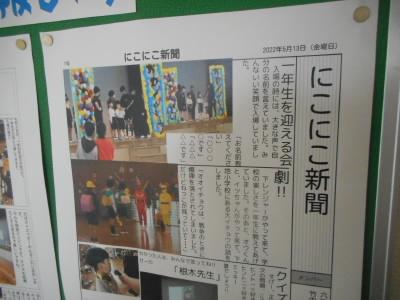

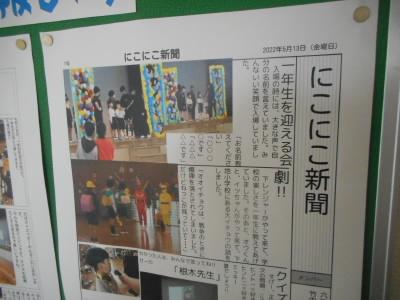

6年生の広報活動

3階の6年教室前にある掲示板をのぞいてみると、興味深いものがありました。

6年生が自分たちで新聞を作ったり、後方の写真を掲示したりしていました。

こういう発信、いいですね。

6年生が自分たちで新聞を作ったり、後方の写真を掲示したりしていました。

こういう発信、いいですね。

給食懇談会

1年生の保護者を対象に、5月19日(木)給食懇談会を行いました。

この日は、子どもたちの配膳から給食までを保護者に見ていただき、その後北部調理場のセンター長や石巻中学校栄養教諭のお話を伺いました。

子どもたちが、先生の指示をよく聞き、上手に配膳、静かに黙食している様子を見て、保護者のみなさんも安心したようでした。

また、懇談会での質疑応答では活発に質問が出て、給食への関心の高さがうかがえました。

これからも、保護者の意見を取り入れながら、安全でおいしい給食づくりとともに、子どもたちへの食育を進めていきます。

この日は、子どもたちの配膳から給食までを保護者に見ていただき、その後北部調理場のセンター長や石巻中学校栄養教諭のお話を伺いました。

子どもたちが、先生の指示をよく聞き、上手に配膳、静かに黙食している様子を見て、保護者のみなさんも安心したようでした。

また、懇談会での質疑応答では活発に質問が出て、給食への関心の高さがうかがえました。

これからも、保護者の意見を取り入れながら、安全でおいしい給食づくりとともに、子どもたちへの食育を進めていきます。

カウンタ

2

6

4

9

4

6

8

連絡先

愛知県豊橋市下地町宮前68

TEL:0532-54-2233

FAX:0532-57-1966

Mail:shimoji-e@toyohashi.ed.jp

教員の多忙化解消にむけて

保護者のみなさま

検索ボックス

新着