豊橋市立老津小学校 本校の学校訓:「素直な子」・「進んで学ぶ子」・「やりぬく子」

老津っ子だより

2024老津っ子だより

1年出前講座(アートゲーム・福笑い)

1年生が、図工の時間を使って、豊橋市美術博物館の学芸員の方をお呼びして、出前講座を行いました。

本市出身の日本画家“中村正義”の顔の絵の(コピーの)一部を作業台の上に並べて、福笑いをしました。(既成概念を崩すことを目的として、)できるだけへんてこな並べ方に挑戦しました。その後、画用紙の上に貼った福笑いに、顔の輪郭線をクレパスで描きました。この時も、卵型の普通の輪郭ではなく、あり得ない形の輪郭を、思い思いに楽しく描けました。子どもたちの中に、既成概念にとらわれず表現したり、無意識のうちに中村正義の作品が残ったりできるとよいと思います。

本市出身の日本画家“中村正義”の顔の絵の(コピーの)一部を作業台の上に並べて、福笑いをしました。(既成概念を崩すことを目的として、)できるだけへんてこな並べ方に挑戦しました。その後、画用紙の上に貼った福笑いに、顔の輪郭線をクレパスで描きました。この時も、卵型の普通の輪郭ではなく、あり得ない形の輪郭を、思い思いに楽しく描けました。子どもたちの中に、既成概念にとらわれず表現したり、無意識のうちに中村正義の作品が残ったりできるとよいと思います。

3年校外学習

好天の中、今日は3年生が校外学習(校区探検)に出かけました。

道すがら見かけたお店や公園、郵便局、神社仏閣等を、校区の地図に地図記号として落としていく作業をしました。「え?神社とお寺ってなにが違うの?」など、新たな疑問のつぶやきも聞こえてきて、学びの発展が感じられました。

道すがら見かけたお店や公園、郵便局、神社仏閣等を、校区の地図に地図記号として落としていく作業をしました。「え?神社とお寺ってなにが違うの?」など、新たな疑問のつぶやきも聞こえてきて、学びの発展が感じられました。

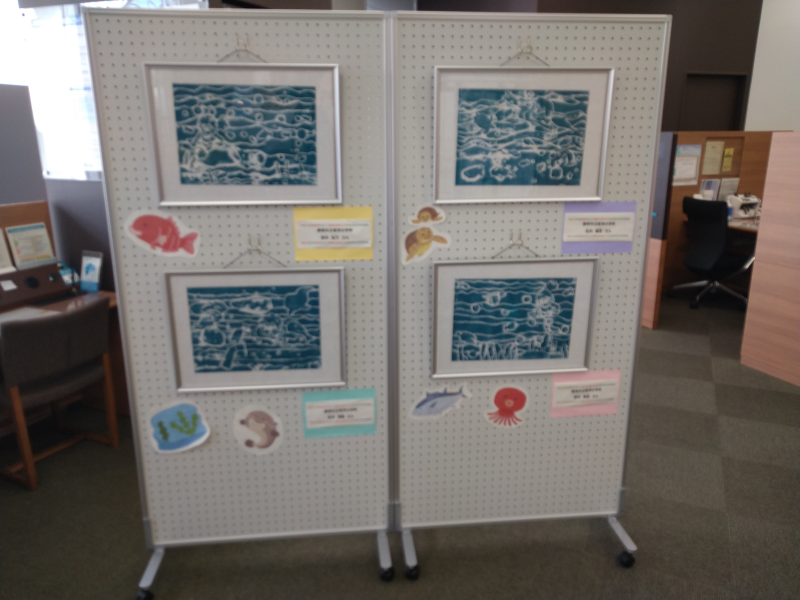

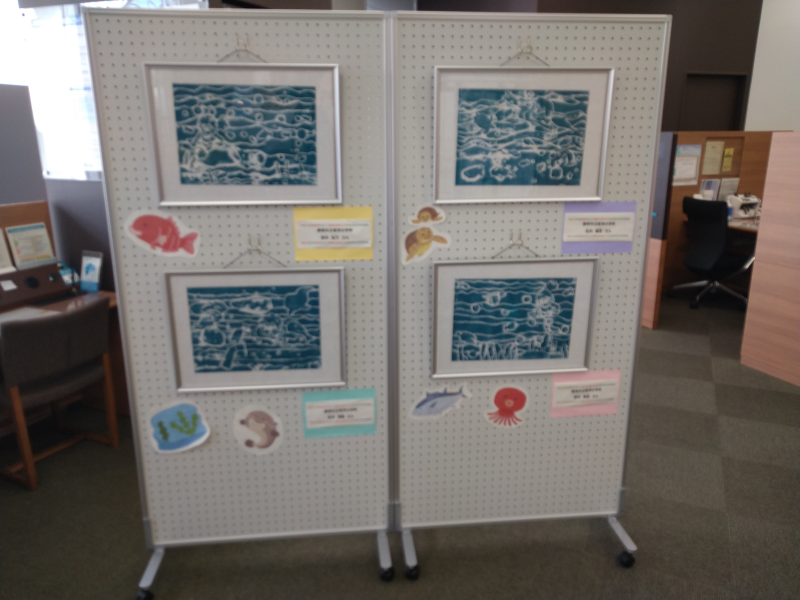

銀行店内にて作品展示

この度、三井住友信託銀行豊橋支店さんから依頼があり、3月いっぱい、平日の開店時間に、本校2年生の制作した版画(4名)の店内での作品展示が行われました。

会社の一般業務以外に、SDGsに力を入れている会社はいくつもありますが、三井住友信託銀行さんもSDGsに特化した季刊リーフレットを発行するなど、社会貢献を行っています。今回、水中探検の様子を紙版画で表した2年生の作品に白羽の矢があたりました。多くの皆さんに作品を見ていただけて光栄です。

会社の一般業務以外に、SDGsに力を入れている会社はいくつもありますが、三井住友信託銀行さんもSDGsに特化した季刊リーフレットを発行するなど、社会貢献を行っています。今回、水中探検の様子を紙版画で表した2年生の作品に白羽の矢があたりました。多くの皆さんに作品を見ていただけて光栄です。

卒業式に向けて

第76回卒業証書授与式が3月20日に実施予定です。

※来年度、本校は150周年を迎えますが、戦後、現在の学制になってからは、76回目の卒業式となります。

今日は、1~3年を給食後に下校させ、在校生代表の4,5年生で、その会場準備を行いました。式場をきれいに整え、いよいよ来週からは式の練習が始まります。

コロナに負けず(感染対策を行い)、感動的な卒業式にし、卒業生の門出をみんなで祝いたいと思います。

※来年度、本校は150周年を迎えますが、戦後、現在の学制になってからは、76回目の卒業式となります。

今日は、1~3年を給食後に下校させ、在校生代表の4,5年生で、その会場準備を行いました。式場をきれいに整え、いよいよ来週からは式の練習が始まります。

コロナに負けず(感染対策を行い)、感動的な卒業式にし、卒業生の門出をみんなで祝いたいと思います。

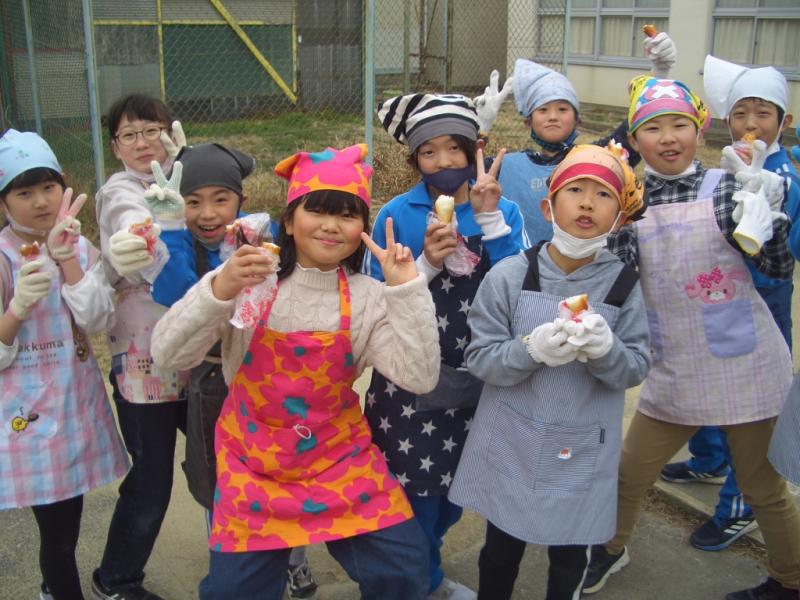

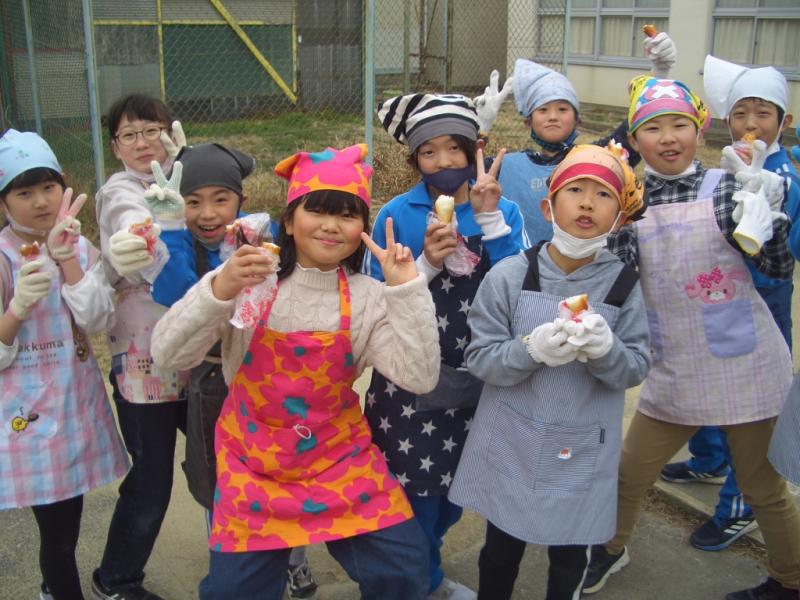

4~6年出前授業(地域産業・食育)

今日は、本市の「ヤマサちくわ」の職員の皆さんをお招きして、4~6年の出前授業が行われました。

社長さんの講話は、使われている原材料やその仕事の歴史などを、クイズ形式で行われ、子どもたちは、地域産業や食育について楽しく学びました。

講話の後は、一人一人、スタッフの方にやり方の説明を聞き、竹串に練り物を巻き、炭火で焼く工程を体験しました。

それぞれの大きさや形に出来上がったちくわを頬張った子どもたちは、そのおいしさに舌鼓を打ち、生産者の思いや苦労も一緒に味わうことができました。

講師・スタッフの皆さん、ありがとうございました。

社長さんの講話は、使われている原材料やその仕事の歴史などを、クイズ形式で行われ、子どもたちは、地域産業や食育について楽しく学びました。

講話の後は、一人一人、スタッフの方にやり方の説明を聞き、竹串に練り物を巻き、炭火で焼く工程を体験しました。

それぞれの大きさや形に出来上がったちくわを頬張った子どもたちは、そのおいしさに舌鼓を打ち、生産者の思いや苦労も一緒に味わうことができました。

講師・スタッフの皆さん、ありがとうございました。

マスコットキャラクターデザイン画コンテスト1次審査

本校は、来年度創立150周年を迎えます。

この節目にあたり、運営委員会(児童代表)発案により、(本校には今までなかった)マスコットキャラクターをみんなで考えて決めようという企画が始まりました。

1月中に全校児童のデザイン画が集まり、図工主任で予備審査が行われ、30点の素敵なアイデア画が決まりました。

現在、1次審査として、児童代表の運営委員、PTA新旧委員、学校評議員、教職員により、その30点の中から10点の優秀作品を決める厳正な審査が行われているところです。

今日は、昼休みに運営委員が集まり、初めに30点のアイデア作品について意見交流をしたうえで、隣の子と相談はせず、一人1票ずつ真剣に投票を行いました。今月下旬には優秀作品10点が決まり、いよいよ最終審査は、全校児童の投票により、最優秀作品を1点決めていくことになります。

「これが老津だ」と校区内外の方から、末永く親しまれる素敵なマスコットキャラクターを決めていきます。

この節目にあたり、運営委員会(児童代表)発案により、(本校には今までなかった)マスコットキャラクターをみんなで考えて決めようという企画が始まりました。

1月中に全校児童のデザイン画が集まり、図工主任で予備審査が行われ、30点の素敵なアイデア画が決まりました。

現在、1次審査として、児童代表の運営委員、PTA新旧委員、学校評議員、教職員により、その30点の中から10点の優秀作品を決める厳正な審査が行われているところです。

今日は、昼休みに運営委員が集まり、初めに30点のアイデア作品について意見交流をしたうえで、隣の子と相談はせず、一人1票ずつ真剣に投票を行いました。今月下旬には優秀作品10点が決まり、いよいよ最終審査は、全校児童の投票により、最優秀作品を1点決めていくことになります。

「これが老津だ」と校区内外の方から、末永く親しまれる素敵なマスコットキャラクターを決めていきます。

短縄大会

本校では、子どもたちの基礎体力推進のために、12月上旬から2月上旬にかけてなわとびの取り組みを行っています。

体育の授業以外にも休み時間を使って、自分の決めた目あてに沿って縄跳びを行う姿が多々見られました。

今日はその成果の発揮の場、「短縄大会」を2限後の休み時間を使って行いました。5分間、一度も縄にかからずに飛べるかを競うものです。20名以上の子どもたちが成功をし、ねぎらいと賞賛の拍手を浴びていました。

最近の中では比較的気温も低すぎないコンディションの中で、自分に挑戦する姿から、勇気をもらいました。

本市では「鬼祭り(2月11日開催)を過ぎると春が来る(暖かくなる)」と昔から言われます。子どもたちの歓声とともに、春の足音が少しずつ聞こえてきそうです。

体育の授業以外にも休み時間を使って、自分の決めた目あてに沿って縄跳びを行う姿が多々見られました。

今日はその成果の発揮の場、「短縄大会」を2限後の休み時間を使って行いました。5分間、一度も縄にかからずに飛べるかを競うものです。20名以上の子どもたちが成功をし、ねぎらいと賞賛の拍手を浴びていました。

最近の中では比較的気温も低すぎないコンディションの中で、自分に挑戦する姿から、勇気をもらいました。

本市では「鬼祭り(2月11日開催)を過ぎると春が来る(暖かくなる)」と昔から言われます。子どもたちの歓声とともに、春の足音が少しずつ聞こえてきそうです。

謹賀新年

新年あけましておめでとうございます

本年も昨年同様 変わらぬご理解とご協力を賜りますよう

よろしくお願いいたします

皆様の健康とご多幸をお祈り申し上げます

【本校東に立つ中西重平翁寿蔵像後から登る初日の出】

本年も昨年同様 変わらぬご理解とご協力を賜りますよう

よろしくお願いいたします

皆様の健康とご多幸をお祈り申し上げます

【本校東に立つ中西重平翁寿蔵像後から登る初日の出】

プレ150周年企画5,6年生版画制作

本校は来年度(令和5年度)、150周年を迎えます(明治5年(1872年)の学制発令に伴い、1年遅れて本校区に誕生した1873年から数えて。戦後の新学制(六・三制)の発足に伴う小学校(1946年)に変わってから数えると来年度は77年目(来年度の卒業式は第77回)です)となります)。

それを控えた今年度、学校の歴史を感じながら、自分を見つめ、高学年(5,6年生)が、図画工作科の授業で木版画による自画像制作に取り組みました。

子どもたちの了解を得て、このたびその版木を学校に残していくこととしました。

将来、大人になった時、校区に一人でも多くの卒業生が戻ってきて、貢献してもらえたらという願いも込め、すべての5,6年生の制作に使った版木を昇降口に展示(無期限)しました。

ご来校のおりには、ぜひご覧ください。

それを控えた今年度、学校の歴史を感じながら、自分を見つめ、高学年(5,6年生)が、図画工作科の授業で木版画による自画像制作に取り組みました。

子どもたちの了解を得て、このたびその版木を学校に残していくこととしました。

将来、大人になった時、校区に一人でも多くの卒業生が戻ってきて、貢献してもらえたらという願いも込め、すべての5,6年生の制作に使った版木を昇降口に展示(無期限)しました。

ご来校のおりには、ぜひご覧ください。

530運動

美化委員会の呼びかけで、24日(木)~12月2日(金)の期間、各学級の都合のつく時間を使い、530運動を行っています(特別活動の時間の一環)。

今日は6年生が、学校周辺の側溝付近のごみ拾いを行っていました。

落ち葉が毎日のように落ちる昨今、取っても取っても落ち葉は次から次へと地面を埋め尽くします。

子どもたちの今後の自主的な動きにも期待したいと思います。

今日は6年生が、学校周辺の側溝付近のごみ拾いを行っていました。

落ち葉が毎日のように落ちる昨今、取っても取っても落ち葉は次から次へと地面を埋め尽くします。

子どもたちの今後の自主的な動きにも期待したいと思います。

小学校図画作品展

現在、本市のこども未来館ここにこにおいて、小学校図画作品展が開催されています(~28日(月)、休館日:水曜)。

市内小学校3年生の作品を、持ち回りで展示していく企画です。

本市では、豊橋まつりの期間中、保小中高校の工作・美術作品の交流の場として「子ども造形パラダイス」が脈々と続いていますが、小学校図画作品の交流の場として、この企画があります。

今回は、本校を含む4校の3年生の図画作品が展示されています。1校は紙版画作品、本校を含む3校は、「にじんで広がる色の世界」という題材に取り組んだ作品が展示されています。クレパスで描いた線の上を、はじきの効果を生かして絵具で彩色した「バチック技法」を用いて、それぞれ、自分のイメージした色や形の美しさを追究しています。

市内小学校3年生の作品を、持ち回りで展示していく企画です。

本市では、豊橋まつりの期間中、保小中高校の工作・美術作品の交流の場として「子ども造形パラダイス」が脈々と続いていますが、小学校図画作品の交流の場として、この企画があります。

今回は、本校を含む4校の3年生の図画作品が展示されています。1校は紙版画作品、本校を含む3校は、「にじんで広がる色の世界」という題材に取り組んだ作品が展示されています。クレパスで描いた線の上を、はじきの効果を生かして絵具で彩色した「バチック技法」を用いて、それぞれ、自分のイメージした色や形の美しさを追究しています。

3年出前講座(食に関する指導)

3年生が、「食に関する指導」を行いました。芦原小学校から栄養教諭さんをお招きしての出前講座です。

「地産地消」という言葉は子どもたちの中からもしっかり出てきて、社会科の学びが定着していることを感じました。

その地産地消を中心に、給食の献立表の中から地元の食材を見つけ出すことなどを通して、その意義などについて学びました。本校区にも農業従事者は多く、9月にも校区在住の農業従事者から出前授業を受けたり、見学にも出かけたりした3年生の子どもたちは、本校区の農業にも関心が高まっています。

「地産地消」という言葉は子どもたちの中からもしっかり出てきて、社会科の学びが定着していることを感じました。

その地産地消を中心に、給食の献立表の中から地元の食材を見つけ出すことなどを通して、その意義などについて学びました。本校区にも農業従事者は多く、9月にも校区在住の農業従事者から出前授業を受けたり、見学にも出かけたりした3年生の子どもたちは、本校区の農業にも関心が高まっています。

5年稲の脱穀

実りの秋。

春に植えた稲が収穫の時期を迎えました。

刈り取った稲穂を数日間干し、今日は5年生が脱穀を行いました。

校区からの寄贈の古い脱穀機も使い、米を取り出す体験ができました。

作物を育てる大変さとやりがいを感じとることができました。

得られたお米は、野外教育活動の飯盒炊飯で炊かれ、カレーライスに使われる予定です。

さて、どんな味になることでしょう。

楽しみです。

春に植えた稲が収穫の時期を迎えました。

刈り取った稲穂を数日間干し、今日は5年生が脱穀を行いました。

校区からの寄贈の古い脱穀機も使い、米を取り出す体験ができました。

作物を育てる大変さとやりがいを感じとることができました。

得られたお米は、野外教育活動の飯盒炊飯で炊かれ、カレーライスに使われる予定です。

さて、どんな味になることでしょう。

楽しみです。

1年美術博物館ワークショップ

本市の美術博物館は、開館して42年ほどたちます。

この度、その改修工事が行われます。

それに伴い、市内小中学校を対象に、壊す前の展示室壁面に絵を描こうというワークショップが行われることとなりました。

本校を含め15校の小中学生が、壁面に思い思いの絵を描いていきます。

本校から1年生の子どもたちが、バスに乗ってワークショップに出かけました。

ほとんどの子が美術博物館を訪れたことはなく、入室から、普段見られない新鮮な表情で、制作時も、真剣に壁に向き合っていました。

余った時間には、学芸員の方に案内して展示室の作品も鑑賞できました。

有意義な半日となりました。

これらの作品は、豊橋まつり(10/15,16)の期間中、一般公開され、空いたスペースに一般参加者が加筆等をするワークショップにもなるとのことです。

とても楽しみです。

この度、その改修工事が行われます。

それに伴い、市内小中学校を対象に、壊す前の展示室壁面に絵を描こうというワークショップが行われることとなりました。

本校を含め15校の小中学生が、壁面に思い思いの絵を描いていきます。

本校から1年生の子どもたちが、バスに乗ってワークショップに出かけました。

ほとんどの子が美術博物館を訪れたことはなく、入室から、普段見られない新鮮な表情で、制作時も、真剣に壁に向き合っていました。

余った時間には、学芸員の方に案内して展示室の作品も鑑賞できました。

有意義な半日となりました。

これらの作品は、豊橋まつり(10/15,16)の期間中、一般公開され、空いたスペースに一般参加者が加筆等をするワークショップにもなるとのことです。

とても楽しみです。

5年社会科見学

社会科で工業を学んでいる5年生は、社会科見学(校外学習)として、トヨタ田原工場と新来島造船所に見学に出かけました。

コロナ禍の影響もあり、3年ぶりとなる活動となり、子どもたちは朝からやる気を体全体で表していました。

現地では、積極的に所員の方に質問する姿もたくさん見られたようです。

コロナ禍の影響もあり、3年ぶりとなる活動となり、子どもたちは朝からやる気を体全体で表していました。

現地では、積極的に所員の方に質問する姿もたくさん見られたようです。

夏休み作品展

夏休みが終わり、学校に子どもたちの元気な声が戻ってきました。

それぞれの夏休みの思い出を胸に、新たな学校生活が始まりました。

子どもたちの過ごした夏休みの様子を垣間見れるものの一つとして、夏休みの自由工作などがあります。

家族とのコミュニケーションの様子もそれぞれの作品から感じ取れるかもしれません。

どれも心のこもった作品となりました。

令和4年度 老津小学校夏休み作品展.pdf

それぞれの夏休みの思い出を胸に、新たな学校生活が始まりました。

子どもたちの過ごした夏休みの様子を垣間見れるものの一つとして、夏休みの自由工作などがあります。

家族とのコミュニケーションの様子もそれぞれの作品から感じ取れるかもしれません。

どれも心のこもった作品となりました。

令和4年度 老津小学校夏休み作品展.pdf

ノートをいただきました

8月2日配信記事のように、三河湾明海地区産業基地運営自治会からの学用品(ノート各自1冊)が本日届きました。

子どもたちに有効に使ってほしいと思います。

子どもたちに有効に使ってほしいと思います。

愛知県知事からのメッセージ

8月24日付で愛知県知事から県民の皆様へメッセージが発出されました。

コロナ禍をはじめ、近年の生活環境の変化による学校生活や社会生活に不安を感じる人々が増えてきている状況を踏まえたメッセージです。

以下のURLからご確認できます。

https://www.pref.aichi.jp/uploaded/life/417583_1861200_misc.pdf

本県の心の相談体制

https://www.pref.aichi.jp/uploaded/life/417583_1861201_misc.pdf

コロナ禍をはじめ、近年の生活環境の変化による学校生活や社会生活に不安を感じる人々が増えてきている状況を踏まえたメッセージです。

以下のURLからご確認できます。

https://www.pref.aichi.jp/uploaded/life/417583_1861200_misc.pdf

本県の心の相談体制

https://www.pref.aichi.jp/uploaded/life/417583_1861201_misc.pdf

教職員の研修

子どもたちを家庭に帰している夏休み等の長期休業は、教職員にとって様々な研修により力量向上を行うよい機会でもあります。

今日は「食物アレルギー事案発生時への対応」をねらった研修を校内で行いました。

どのような指示を出し、どのようなものが必要となるのか、人が足りている場合と足りていない場合等ケースバイケースを想定し、体験する中で課題を洗い出すことができ、有意義な研修となりました。

今日は「食物アレルギー事案発生時への対応」をねらった研修を校内で行いました。

どのような指示を出し、どのようなものが必要となるのか、人が足りている場合と足りていない場合等ケースバイケースを想定し、体験する中で課題を洗い出すことができ、有意義な研修となりました。

リーダー講習会(オンライン開催)

夏休み真っただ中、今日は運営委員会の子どもたちが、コロナ禍のためオンライン開催によるリーダー講習会に参加してくれました。

はじめに、部長先生によるリーダーに必要なこと

「(言葉は悪いが良い意味で)馬鹿になろう。失敗を恐れず自分からアクションを起こそう。運営の企画については、PDCAサイクル(P=計画、D=実行、C=評価、A=改善)を取り入れ、実践してみよう。」

についての話を聞きました。

後半は、豊南小、高根小、杉山小、賀茂小の運営委員の子たちとグループ討議を楽しく行いました。

この会を通して、2学期から、一皮むけた新たな老津小運営委員による活動が展開されることを期待したいと思います。

はじめに、部長先生によるリーダーに必要なこと

「(言葉は悪いが良い意味で)馬鹿になろう。失敗を恐れず自分からアクションを起こそう。運営の企画については、PDCAサイクル(P=計画、D=実行、C=評価、A=改善)を取り入れ、実践してみよう。」

についての話を聞きました。

後半は、豊南小、高根小、杉山小、賀茂小の運営委員の子たちとグループ討議を楽しく行いました。

この会を通して、2学期から、一皮むけた新たな老津小運営委員による活動が展開されることを期待したいと思います。

のびるんdeスクール(市役所生涯学習課)について

この活動は、日割り利用料(1日300円 ※保険料は市が負担)を保護者が負担し、入会制(年度途中、月単位で入退会可能)で行っているもので、本校の職員はかかわらず、専任のスタッフが指導等を行っています。

5月以降の原則火曜日・金曜日(木曜日が隔週)の16:00~17:00の間、スタッフとともに様々な活動に取り組んでおり、時々、特別講師による講座(月に4~5回)も行われています。(夏・冬・春休みは開催されません)

詳細を知りたい方は、以下のURLから、市生涯学習課のHPをご覧ください。

https://www.city.toyohashi.lg.jp/42190.htm

愛知発の新しい学び方「ラーケーションの日」

詳細につきましては、以下のURLでご確認いただけます。

愛知発の新しい学び方「ラーケーションの日」ポータルサイト - 愛知県 (pref.aichi.jp)

愛知体育のページ

https://taiiku.aichi-c.ed.jp/fullness/index01.php

愛知県教育委員会公式SNS

随時発信・更新されます。

お時間のある時にぜひご覧ください。

【愛知県公式SNS(Twitter)のURL】

https://twitter.com/aichi_kyoiku

学校の留守番電話について

※緊急の場合は、豊橋市教育委員会 学校教育課

(51-2826)へお願いいたします

豊橋市教育大綱・豊橋市の教育

豊橋市教育大綱

~豊橋を想い、未来を創る人を育みます~

https://www.city.toyohashi.lg.jp/secure/83306/02教育大綱(一般)※HP用太字.pdf

豊橋市の教育

https://www.city.toyohashi.lg.jp/secure/8994/2021toyohashi.pdf

カレンダー

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |

28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |

お知らせ

教員の多忙化解消にむけて

連絡先

愛知県豊橋市老津町宮脇15-4

(アクセス)

TEL:0532-23-0025

FAX:0532-44-2063