2020年5月の記事一覧

ホタル

ホタルが西郷校区のあちらこちらで観察できるようになりました。1年でこのときだけ繁殖のために光ります。とても幻想的ですね。

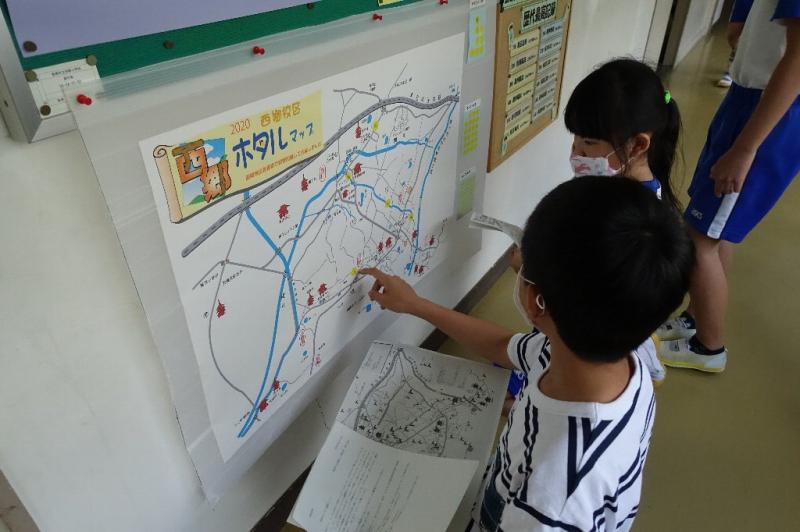

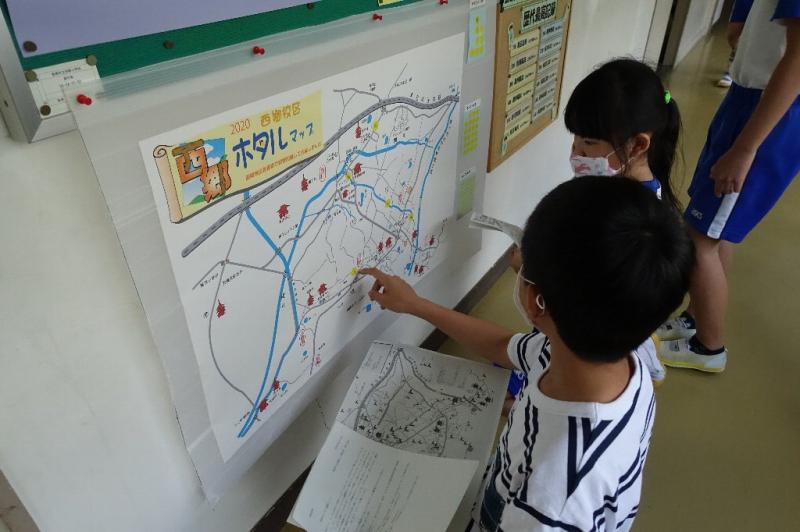

ホタルマップ

ホタルの観察が始まりました。昨日もたくさん観察できたようです。観察してきた子たちが、日付を入れたシールをマップに貼り付けています。ホタルがこんなにたくさん見られる校区は、珍しいですよね。

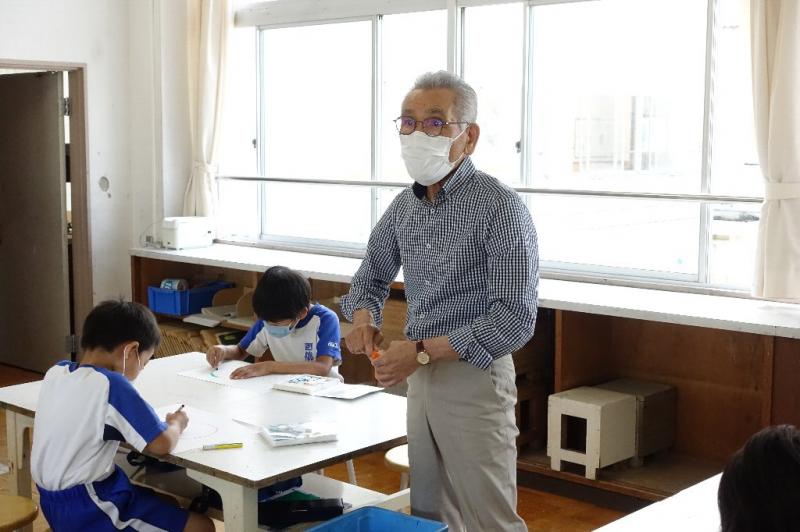

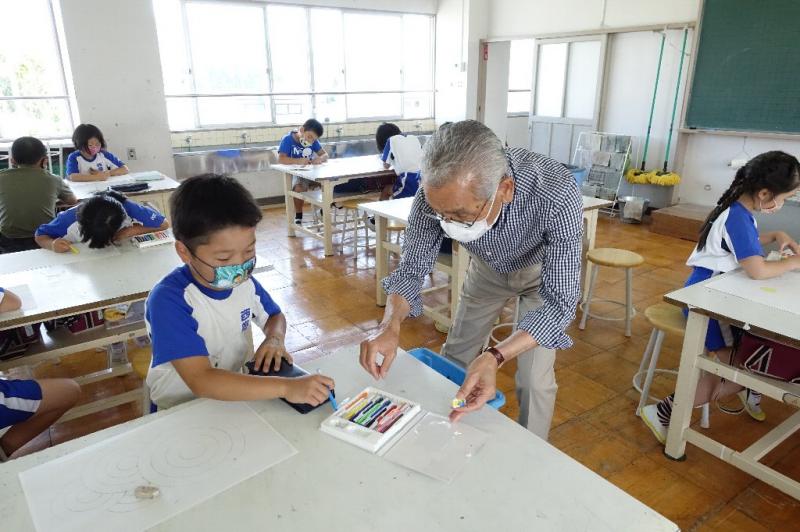

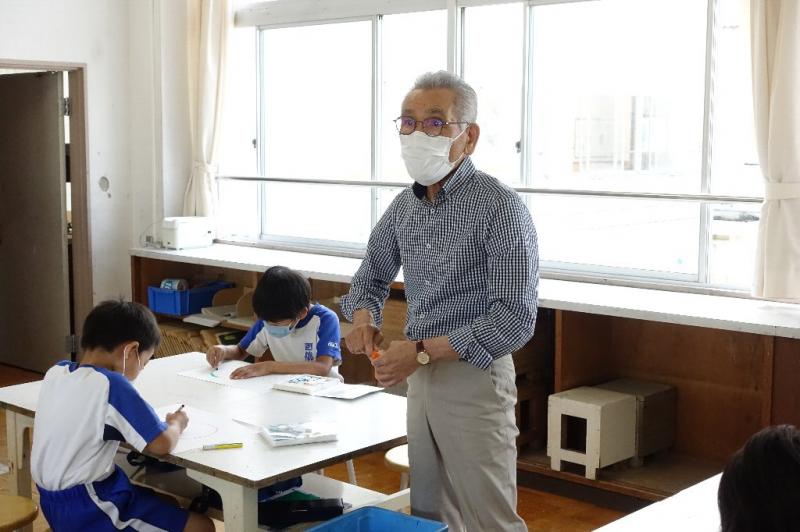

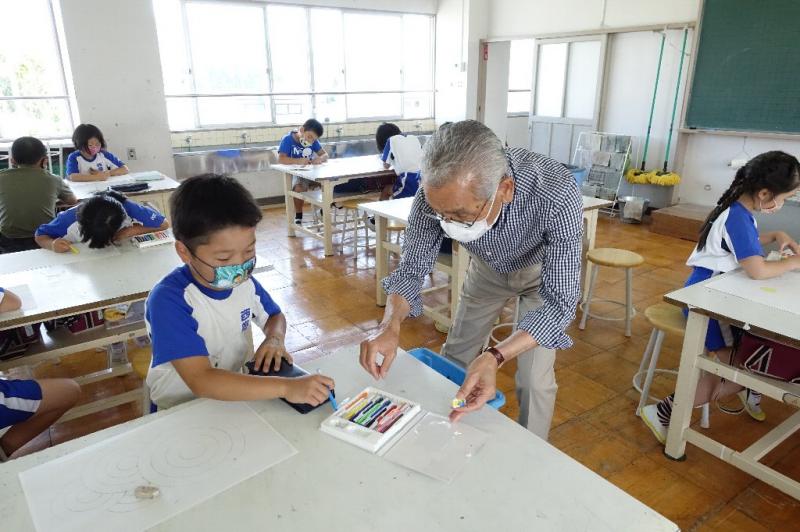

図工(3年生)

3年生は、図工を専門の冨田先生に教えてもらっています。今日は、最初の授業でクーピーペンシルを使って色の使い方に取り組みました。同心円の部分にきれいに色を塗り分けていきます。色の使い方で個性が出るそうです。最後までていねいにがんばってね。

英語の授業

5年生と6年生は、今年度から教科としての英語がスタートしました。正式な教科ですので、教科書があります。今日は、デジタル教科書を大きなモニターに映して、各自の教科書で指さし確認しながら授業を進めました。日本人の松井先生とネイティブのアニラ・ケルシア先生が教えてくれます。密にならないように広い音楽室で間隔を取り、窓を開けて授業をしました。これからも皆さんがんばってね。

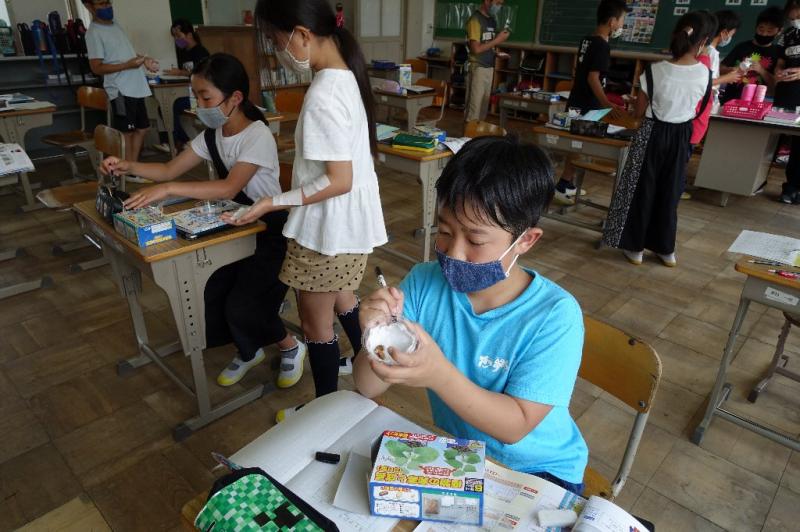

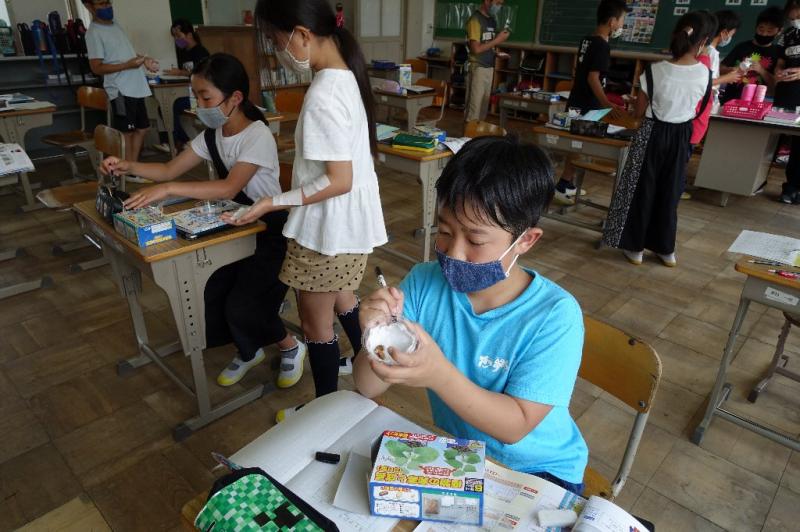

理科

この時期の3年生と5年生の理科は、植物を勉強します。3年生は、これまで育ててきたホウセンカやヒマワリがもっと大きく成長できるように間引きをしました。5年生は、発芽の条件を調べるために実験の準備をしました。取り組む期間は少し短くなりましたが、みんながんばっています。

手洗い

学校が再開して、これまでと大きく変わったことがあります。それは、何回も手洗いをすることです。登校するとすぐに保健の先生が手洗いの音楽をかけてくれます。みんなは、それに合わせて念入りに手洗いをします。手洗いは、放課が終わった後や図書室、給食、掃除の前後など1日に何回も取り組みます。がんばって続けましょうね。

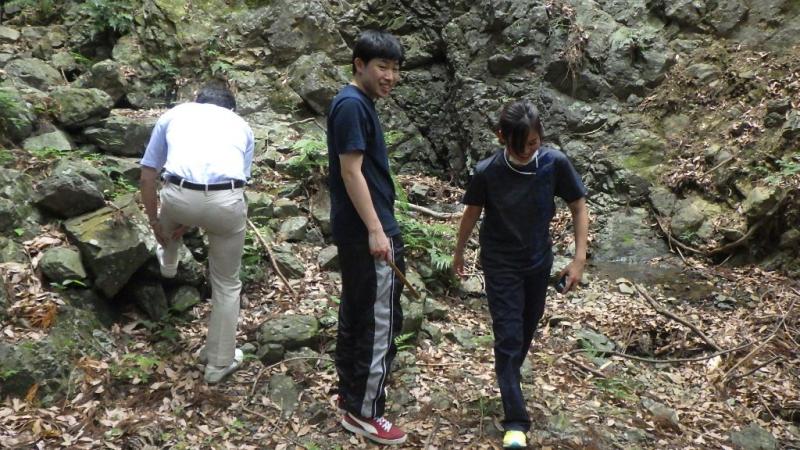

教材づくり

今日は、5年生理科の教材づくりで川の様子を先生たちが調べに出かけました。上流や中流、下流の様子を調査しました。8月の理科で勉強する予定です。ちょうど、牛川で豊橋市に新しく配備された水陸両用車の訓練をしていました。災害があったときに出動するようです。大きなキャタピラーで走っている様子は、とても頼もしく感じました。

不審者対応の避難訓練

不審者が校内に侵入したという想定で避難訓練を行いました。不審者役の先生が変装して、3年生の教室に入って来ました。子どもたちは、事前に指導を受けていましたが、びっくりして悲鳴が上がりました。先生たちが連携して、不審者に対応したり子どもたちを体育館に避難させたりして訓練を終わりました。

古墳からの出土品

段塚古墳と姫塚古墳から出土品の画像を文化財センターの岩原先生が送っていただきました。剣の飾りには、金が使われていることがわかります。千数百年以上も昔のものが、現在まで残っているなんてすごいですね。王様やお姫様が使っていたのかな?

始業式

朝の時間に、全校放送で始業式を行いました。2年、4年、6年の代表の子が一人ずつカメラの前で意見発表を行いました。みんな、とてもしっかりできたので教室の拍手が放送室のある南校舎まで聞こえてきました。始業式の後、さっそく各教科の授業がスタートしました。みんながんばってね。

古墳②

久太夫塚古墳(くだゆうづかこふん)は、西川町の上地にあります。大型の立派な横穴式石室があって、7世紀に築造されたと考えられています。案内や説明の看板も立っていますので、だれでも見ることができます。

↓狐塚古墳は、萩平四谷から少し西にいったところにある35mほどの前方後円墳です。木が覆い茂って古墳の様子は、全く分かりませんでした。

↓狐塚古墳は、萩平四谷から少し西にいったところにある35mほどの前方後円墳です。木が覆い茂って古墳の様子は、全く分かりませんでした。

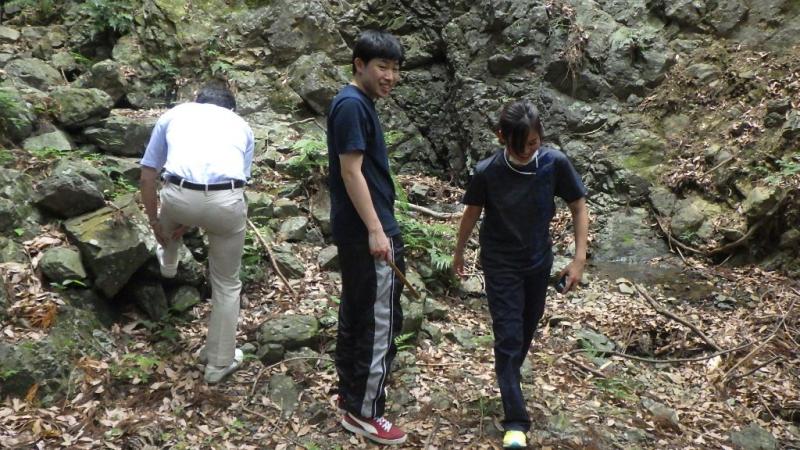

古墳

西郷校区には、古墳がたくさん残っています。今日は、そのなかの段塚古墳というところを見てきました。津田さんに案内していただきました。津田さんの敷地の中にあります。石室が残っていて中を見させていただきました。入り口は、とても狭かったのですが中は大人が立てるくらいの広さがありました。有力者のお墓と考えられています。すぐとなりに姫塚古墳という少し小さい古墳もありました。竹やぶにおおわれて中には行けませんでしたが、こちらも石室は残っているそうです。西郷校区には、貴重な歴史の遺産があってすごいですね。

消毒

一日の最後にいつも消毒をするようになりました。教室は、先生が消毒薬を吹きかけて子どもたちは自分の机を拭きます。トイレやドア、水道の栓、窓などみんながさわるところは、先生が消毒をします。ちょっと大変ですが、感染症対策のために、これから毎日取り組みます。

願いを込めて

6年生が、「コロナに負けるな!」という願いを込めて千羽鶴を折りました。みんなの願いが、世界に届くといいな。

学校再開

待ちに待った学校が再開し、久しぶりに子どもたちの元気な声が学校に戻りました。校庭で遊ぶ子どもたちも嬉しそうです。暑くなってきましたが、屋内ではマスクをつけ、人との間隔をとって活動します。手洗いも徹底するために、特別教室の手洗い場所も利用するようにしました。今日は、目標や係決め、身体測定、個人写真などをしました。

西郷校区にある3つの滝

豊橋市内には、5つの滝があります。そのうちの3つが西郷校区にあります。雨上がりの今日、3つの滝の様子を紹介します。

一つ目は、西川町にある「郷道の滝」です。雨のために少し水が濁っていました。滝の幅は、広いです。滝の水が落ちている所は、かなり深いそうです。

二つ目は、小野田町にある「入文の御不動様」です。滝は、2段になっていました。

三つめは、萩平町の「萩平の不動滝」です。滝は、何段にもなっていました。川の源流の様子が、よくわかる場所でした。

一つ目は、西川町にある「郷道の滝」です。雨のために少し水が濁っていました。滝の幅は、広いです。滝の水が落ちている所は、かなり深いそうです。

二つ目は、小野田町にある「入文の御不動様」です。滝は、2段になっていました。

三つめは、萩平町の「萩平の不動滝」です。滝は、何段にもなっていました。川の源流の様子が、よくわかる場所でした。

ナヨクサフジ

萩平の山に近いところにマメ科のナヨクサフジがきれいに咲いていました。マメ科の植物ですが、藤の花に似ています。クマバチが何匹か花に来ていました。クマバチは、見た目はちょっと怖いですが、ミツバチに近い仲間なので攻撃して刺しに来ることはあまりないようです。

トウモロコシの芽が出ました

トウモロコシの芽が出ました。2年生が取り組みます。1年生のアサガオ、3年生のヒマワリ、4年生のツルレイシも順調に育っています。

図書室の蔵書点検

学校が再開したら、子どもたちにすぐに本を読んでもらおうと先生たちで図書室の本をコンピューターを使って点検作業をしました。図書室の本を全部調べるので結構時間がかかりますが、先生たちは子どもたちのうれしそうに本を読む姿を想像してがんばっていました。

危険箇所点検

例年、自治会とPTA、西郷小職員で危険箇所点検をしていました。今年は、会議を開くことができなかったので教頭先生と校務主任の水野先生が点検をしています。西郷校区は、危険なところはたくさんあります。みんな危ないところで遊ばないようにね。

とよはしっこEラーニング

豊橋の先生が、昨年度の3月の学習内容と今年度の4月の学習内容をとよはしっこEラーニングとしてホームページに掲載してあります。とても勉強になりますので是非活用してみて下さい。また、西郷小学校の担任の先生が皆さんに応援メッセージ動画もあります。パスワードは、お家の人に聞いてください。

豊橋市立小中学校情報ネットワーク

豊橋市立小中学校情報ネットワーク

気温が上がってきました

気温がかなり高くなってきました。1年生のアサガオは、2枚のふた葉がしっかり開きました。4年生のツルレイシも大きくなってきました。これまで発芽しなかったツルレイシもありましたが、ようやく芽が出てきました。4年生は、みんなが登校したら教材園に植え替える予定だそうです。

気温の変化(4年生)

4年生は、理科で天気と気温の勉強をします。気温を測る宿題も出されています。理科の教科書(P11)に自記温度計という気温の変化を記録するものが紹介されています。西郷小にも同じ物がありましたので試しに気温を記録してみました。5月10日の雨の日と5月12日の晴れの日の記録です。雨の日は、20℃くらいでほとんど変化しませんでした。5月12日は、朝方は涼しかったのですが昼間はとても暑くなりました。記録を見るとよく分かりますね。

アサガオの芽が出てきました(1年生)

温かい日が続いたので学校のアサガオの芽が出てきました。1年生のみんながお家で育てているアサガオも芽が出てきたかな?よく見て観察(かんさつ)カードに書いてね。

夏野菜

2年生の植村先生とくすのきの伊藤先生が、みんなの代わりに夏野菜の苗を教材園に植えてくれました。植えたのは、キュウリとピーマン、トマト・ナスです。おいしい野菜が収穫できる日が楽しみです。

ふわふわボール(おたのしみ実験)

校長先生が、昨年の実験ショーで紹介した空気のふしぎの実験が簡単にできるセットを用意してくれました。職員室を訪ねてもらえば、実験材料と説明書をいただけるそうです。作り方を校長先生に聞きました。

①まず、はさみでストローの先に2cmくらいの切れ込みを入れます。

② テープで巻(ま)いて先(さき)を細(ほそ)くします。テープで引(ひ)っ張(ぱ)りながら巻(ま)くと上手(じようず)にできます。

③ モールをうずまきに曲(ま)げます。 直径(ちよっけい)は、5~6cmくらいです。

まん中(なか)の所(ところ)を1cmほど立(た)てておきます。

④ ストローの先(さき)にモールをとりつけます。このときにストローの先(さき)にモールが当(あ)たらないようにテープでとめます。

⑤ ストローをくわえて息(いき)を入(い)れます。強(つよ)く長(なが)い間(じかん)吹(ふ)き続(つづ)けることができると上手(じょうず)に玉(たま)は上(あ)がります。ふしぎなことに少(すこ)し傾(かたむ)けたり、体(からだ)を回(まわ)しても玉(たま)は落(お)ちずに浮(う)き続(つづ)けます。この現象(げんしよう)は、ベルヌーイの定理(ていり)といって空気(くうき)の流(なが)れの速(はや)いところが気圧(きあつ)が低(ひく)くなる原理(げんり)を応用(おうよう)しています。

①まず、はさみでストローの先に2cmくらいの切れ込みを入れます。

② テープで巻(ま)いて先(さき)を細(ほそ)くします。テープで引(ひ)っ張(ぱ)りながら巻(ま)くと上手(じようず)にできます。

③ モールをうずまきに曲(ま)げます。 直径(ちよっけい)は、5~6cmくらいです。

まん中(なか)の所(ところ)を1cmほど立(た)てておきます。

④ ストローの先(さき)にモールをとりつけます。このときにストローの先(さき)にモールが当(あ)たらないようにテープでとめます。

⑤ ストローをくわえて息(いき)を入(い)れます。強(つよ)く長(なが)い間(じかん)吹(ふ)き続(つづ)けることができると上手(じょうず)に玉(たま)は上(あ)がります。ふしぎなことに少(すこ)し傾(かたむ)けたり、体(からだ)を回(まわ)しても玉(たま)は落(お)ちずに浮(う)き続(つづ)けます。この現象(げんしよう)は、ベルヌーイの定理(ていり)といって空気(くうき)の流(なが)れの速(はや)いところが気圧(きあつ)が低(ひく)くなる原理(げんり)を応用(おうよう)しています。

満月

今日は、満月です。夕方東の空にやや赤みを帯びた満月が上ってきました。とてもきれいです。満月は、一晩中輝いている月です。クレーターの凸凹はあまり分からなくなりますが、圧倒的な光の量で美しいです。9月の理科で勉強するのを楽しみにしましょう。

ツルレイシの芽が出ました(4年生)

温かい日が続いたので4年生が育てているツルレイシの芽が出てきました。2cmくらいの大きさです。もう少し大きくなったら、担任の角谷拓磨先生が教材園に植え替えてくれるそうです。

アサガオの種まき(1年生)

1年生担任の古澤桃子先生にアサガオの種のまき方を聞きました。

①まず、はちに土を入れます。一袋全部入れて下さい。

②種を入れる穴を指であけます。穴は、5つあけて下さい。深さは、2cmくらいです。

③ 種を一つずつ入れて土をかぶせます。余った種は、お家で自由にご利用下さい。

④ もとひを上にまきます。

⑤ じょうろでやさしく水をあげます。

⑥ 毎日水をたっぷりあげてくださいね。

①まず、はちに土を入れます。一袋全部入れて下さい。

②種を入れる穴を指であけます。穴は、5つあけて下さい。深さは、2cmくらいです。

③ 種を一つずつ入れて土をかぶせます。余った種は、お家で自由にご利用下さい。

④ もとひを上にまきます。

⑤ じょうろでやさしく水をあげます。

⑥ 毎日水をたっぷりあげてくださいね。

保護者登校日

今日は、保護者登校日です。これまでの課題を提出したり、新しい課題をもらったりしました。休校が5月末までになってしまったので、生活科や理科の課題も家でできるように配りました。3年生は、育ててきたヒマワリを教材園に植え替えました。きれいに花が咲くのが楽しみです。

気温の変化を調べられるように学校の温度計を貸してもらいました。

1年生のアサガオも家で育てられるようにセットをもらいました。

気温の変化を調べられるように学校の温度計を貸してもらいました。

1年生のアサガオも家で育てられるようにセットをもらいました。

今日の月(月齢12.4)

うっすらと雲がありましたが、きれいに月を観察できました。満月にだいぶ近づいてきました。クレーターは、左側の方しか影ができなくなってきましたが、それでもきれいに観測することができました、みなさんも見えましたか?

今日の月(月齢11.3)

昼間は、雨が降っていましたが夕方から雲一つ無いいい天気になりました。機能は見えませんでしたが、今日の月はきれいに見えています。半月を大分過ぎ、夕方は東寄りの空に見えるようになってきました。光っているところと影の境目あたりを天体望遠鏡で拡大撮影してみました。クレーターの様子が一層はっきりと見ることができました。

こん虫

気温が高くなるとこん虫の活動が活発になります。テントウムシがアブラムシを食べようとしているところやレモンの花に来たアゲハチョウが観察されました。レモンの葉には、アゲハチョウの幼虫も観察できました。理科でこん虫を勉強する3年生だけでなく、他の学年のみなさんもこの季節にこん虫を観察してみてくださいね。

今日の月(月齢9.4)

光っているところが大きくなってきました。夕方、南の空の高いところに見えます。クレーターを観察するには、とてもいい条件です。残念ながら明日からの天気が下り坂のようですが、ここまで順調に月の変化を観察できたのは幸運でした。

ホウセンカ

学校に植えてあるホウセンカの芽が出ました。1cmくらいでとても小さいです。3年生のみなさんのホウセンカの芽は、出てきたかな?水やりを忘れないようにね。

5月1日の月

今日も晴れてきれいに月を見ることができました。半月は、ほぼ真横から太陽の光が当たるのでクレーターが立体的に見えるのだそうです。豊橋から何万キロも離れているのによく見えます。すごいですね。

手洗い

手洗いの仕方を養護教諭の長谷部純奈先生に聞きました。正しく洗ってウイルスに感染しないようにしましょう。

① 軽く水で手をぬらして、石けんをつけてよく泡立てます。

② 手の上から指の間を洗います。

③ 指と指を合わせて洗います。

④ 手のひらでつめをよく洗います。

⑤ 親指をにぎって根元をよく洗います。

⑥ 手首を洗います。

⑦ よくすすいで、きれいなタオルでふきましょう。

「外から家に帰ったら、まず最初に手洗い、うがいをしましょう。しっかり時間をかけてていねいに洗ってください。手洗いをしっかりすることでウイルス感染を防ぐことができます。みんな、がんばってね。」

① 軽く水で手をぬらして、石けんをつけてよく泡立てます。

② 手の上から指の間を洗います。

③ 指と指を合わせて洗います。

④ 手のひらでつめをよく洗います。

⑤ 親指をにぎって根元をよく洗います。

⑥ 手首を洗います。

⑦ よくすすいで、きれいなタオルでふきましょう。

「外から家に帰ったら、まず最初に手洗い、うがいをしましょう。しっかり時間をかけてていねいに洗ってください。手洗いをしっかりすることでウイルス感染を防ぐことができます。みんな、がんばってね。」